Yolc Diary

Diary

[23/11/19 22:11 by 古澤徹]

10年以上離れたオリエンテーリングを再開するまでのきっかけ

こんにちは、2023年4月入会の新人・古澤徹です。新規メンバーということでまずは自己紹介がてら、YOLCに加入するまでの経緯を書いてみます。

私がオリエンテーリングを始めたのは中学生の時。中学高校とオリエンテーリング部に所属し、当時はトレーニングに励みインターハイ団体戦で優勝も経験することができました。(といっても仲間に恵まれただけで私はとても遅かったのですが。)

その後東大OLKに入りオリエンテーリングは継続しつつも、競技的にはめぼしい成果は無くまったりと楽しんでおり、大学卒業後はそのままオリエンテーリングからは疎遠になっていました。

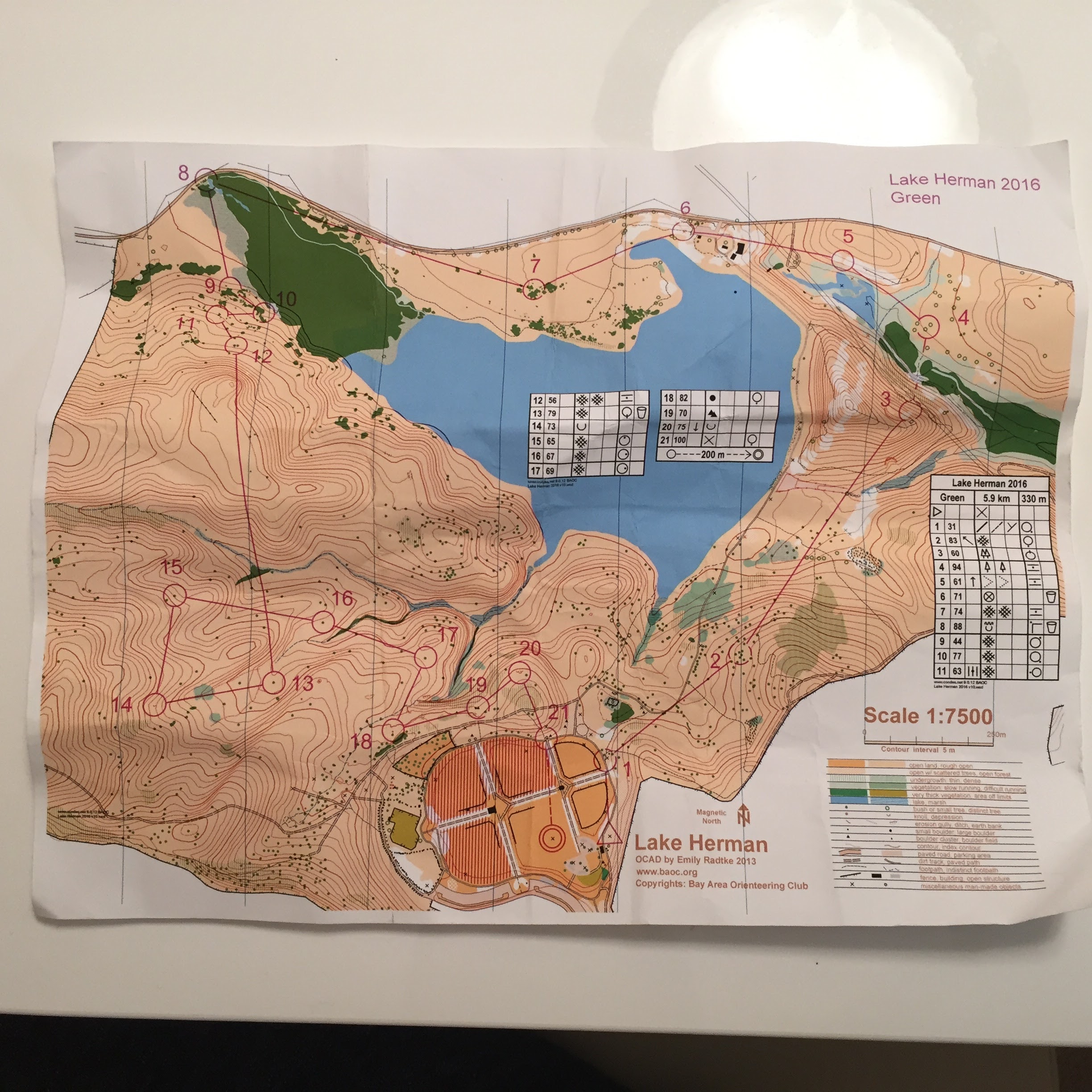

そんな私がその後10年以上の時を経てから再びオリエンテーリングに少しずつ復帰することになったきっかけは、アメリカでオリエンテーリング大会に参加したことでした。当時私はアメリカのサンフランシスコ近辺(正確にはもう少し南の、いわゆるシリコンバレーと呼ばれる地域)で働いていたのですが、週末はあまりすることがなく暇を持て余しておりました。カリフォルニアは気候が温暖で自然にも恵まれており日本のように湿気が高くないので、こういうところでオリエンテーリングをしたら気持ちいいかもなあと思い何気なく調べたところ、なんとアメリカにも地域オリエンテーリングクラブがあるではありませんか。一番近いBay Area Orienteering Club(BAOC)のウェブサイトを見てみると小規模な練習会や大会を時々開いているようなので、勇気を出して参加してみたところ、これがとても気持ちよかったんです。

私がオリエンテーリングを始めたのは中学生の時。中学高校とオリエンテーリング部に所属し、当時はトレーニングに励みインターハイ団体戦で優勝も経験することができました。(といっても仲間に恵まれただけで私はとても遅かったのですが。)

その後東大OLKに入りオリエンテーリングは継続しつつも、競技的にはめぼしい成果は無くまったりと楽しんでおり、大学卒業後はそのままオリエンテーリングからは疎遠になっていました。

そんな私がその後10年以上の時を経てから再びオリエンテーリングに少しずつ復帰することになったきっかけは、アメリカでオリエンテーリング大会に参加したことでした。当時私はアメリカのサンフランシスコ近辺(正確にはもう少し南の、いわゆるシリコンバレーと呼ばれる地域)で働いていたのですが、週末はあまりすることがなく暇を持て余しておりました。カリフォルニアは気候が温暖で自然にも恵まれており日本のように湿気が高くないので、こういうところでオリエンテーリングをしたら気持ちいいかもなあと思い何気なく調べたところ、なんとアメリカにも地域オリエンテーリングクラブがあるではありませんか。一番近いBay Area Orienteering Club(BAOC)のウェブサイトを見てみると小規模な練習会や大会を時々開いているようなので、勇気を出して参加してみたところ、これがとても気持ちよかったんです。

BAOCで参加した「Lake Herman」はほぼ全面オープンの珍しいテレインだったのですが、なんとコースのあちこちに牛や羊がわんさか。日本とは違ったテレインが多くて、オリエンテーリングを新鮮に楽しむことができました。

また、「車で行って午前中にサクッと走って昼には帰宅できる」程度のフットワークの軽さで参加できたことも良い体験でした。学生当時は、「オリエンテーリング大会に参加する=早朝から電車で遠出し、帰宅は夕方(飲み会があれば夜遅く)」、というのが当たり前で、オリエンテーリングをするのは時間的に大変という印象を持っていました。でも半日ならば気軽に参加できるな、暇な時に参加してみようかな、と思えて参加の心理的なハードルが低くなりオリエンテーリングをする機会が少しずつ増えていったのでした。

その後しばらくして日本に帰国後も、昔の同期らに声をかけながら少しずつオリエンテーリング大会に参加をするようになりました。今年に入って「そろそろクラブに加入しても良いんじゃないか?」と考えていたところ、ちょうどYOLCが自宅から30分程度の場所で公開練習会を開いていたのでふらっと参加。競技者として真剣に取り組むのも、ただ楽しむのもなんでも歓迎というクラブのスタンスを気に入り、クラブ員のみなさんも楽しそうだったのでそのままクラブに加入しました。

学生時代に比べてだいぶ身体が重くなったのでまずはトレーニングを頑張りつつ、再びオリエンテーリングを楽しんでいきたいと思います。

また、「車で行って午前中にサクッと走って昼には帰宅できる」程度のフットワークの軽さで参加できたことも良い体験でした。学生当時は、「オリエンテーリング大会に参加する=早朝から電車で遠出し、帰宅は夕方(飲み会があれば夜遅く)」、というのが当たり前で、オリエンテーリングをするのは時間的に大変という印象を持っていました。でも半日ならば気軽に参加できるな、暇な時に参加してみようかな、と思えて参加の心理的なハードルが低くなりオリエンテーリングをする機会が少しずつ増えていったのでした。

その後しばらくして日本に帰国後も、昔の同期らに声をかけながら少しずつオリエンテーリング大会に参加をするようになりました。今年に入って「そろそろクラブに加入しても良いんじゃないか?」と考えていたところ、ちょうどYOLCが自宅から30分程度の場所で公開練習会を開いていたのでふらっと参加。競技者として真剣に取り組むのも、ただ楽しむのもなんでも歓迎というクラブのスタンスを気に入り、クラブ員のみなさんも楽しそうだったのでそのままクラブに加入しました。

学生時代に比べてだいぶ身体が重くなったのでまずはトレーニングを頑張りつつ、再びオリエンテーリングを楽しんでいきたいと思います。

Diary

[23/10/26 17:58 by T.T]

【最終回】トルコ歴史探訪⑦(4日目後半 イズミル:イズミル駅到着~ムスタファ・ケマル・アタトゥルク博物館~中心街~アゴラ遺跡~カディフェカレ城塞~空港へ)+旅行の総括

田邉です。ここまでお読みいただいた読者の皆様ありがとうございます。今回で完結、最終回です。

4日目後半のイズミル編、始めていきましょう。

列車から観るイズミルは、島っぽい地形という印象です。狭い面積のエーゲ海岸からすぐに傾斜変換があり、これまたとんでもない傾斜の山が見えました。(またかよ…)

イズミルの中心からは少し外れた場所にあったIzmirBasmane駅は綺麗で、またチケット販売所もわかりやすくあって、都会的な場所に来たことを予感させます。

イズミル最初の目的地はエーゲ海沿いにあるトルコ共和国建国の父"ムスタファ・ケマル・アタトゥルク"の博物館です。ここに向かいながらまず昼食をロカンタで、と探し始め、小泉くんが当てをつけてくれた数ヶ所あったのですが、駅付近は飲食店が結構賑わっていたのにある通りを境に開店している飲食店がほとんどなくなりました。

ケバブ屋とキョフテ屋が一つずつあったものの、ちょっとお高めな雰囲気。仕方なく2km弱の距離を戻ってさっき見つけていたロカンタに入ります。本当、メシには縁のない旅です。しかし、暑い中で飲むAyranはいつも我々を癒してくれます。

気を取り直してまた道を行き、我々2人とも人生初のエーゲ海との接触を図ります。気持ちいい!

4日目後半のイズミル編、始めていきましょう。

列車から観るイズミルは、島っぽい地形という印象です。狭い面積のエーゲ海岸からすぐに傾斜変換があり、これまたとんでもない傾斜の山が見えました。(またかよ…)

イズミルの中心からは少し外れた場所にあったIzmirBasmane駅は綺麗で、またチケット販売所もわかりやすくあって、都会的な場所に来たことを予感させます。

イズミル最初の目的地はエーゲ海沿いにあるトルコ共和国建国の父"ムスタファ・ケマル・アタトゥルク"の博物館です。ここに向かいながらまず昼食をロカンタで、と探し始め、小泉くんが当てをつけてくれた数ヶ所あったのですが、駅付近は飲食店が結構賑わっていたのにある通りを境に開店している飲食店がほとんどなくなりました。

ケバブ屋とキョフテ屋が一つずつあったものの、ちょっとお高めな雰囲気。仕方なく2km弱の距離を戻ってさっき見つけていたロカンタに入ります。本当、メシには縁のない旅です。しかし、暑い中で飲むAyranはいつも我々を癒してくれます。

気を取り直してまた道を行き、我々2人とも人生初のエーゲ海との接触を図ります。気持ちいい!

エーゲ海の風を浴びながら気分良くムスタファ・ケマル・アタトゥルク博物館へ向かいます。ムスタファ・ケマル・アタトゥルクはトルコ共和国の初代大統領で「救国の英雄」「トルコ建国の父」と言われています。

1919年頃、オスマン帝国は欧州各国に領土を分割され、衰微の一途をたどっており帝国解体の危機にあるにもかかわらず、当時の首脳陣は外国の支配下に入ってもいいと考える人が多数派でした。

ムスタファ・ケマルは、外国に支配される状況を受け入れることができず、祖国を開放する徹底抗戦を行うため、イスタンブールにて愛国家の将校達と密かに集結し綿密に計画をします。これが祖国解放軍による欧州各国とのトルコ独立戦争の始まりと言われています。

このようにオスマン帝国内部体制は混乱した状況になる中、ムスタファ・ケマルは1920年には東方のアルメニアに勝利し、続いて西部の占領国ギリシャへ反転攻勢に力を注ぎ、1922年にギリシャ軍を破り、このイズミルの地を奪還しました。これら2つの戦争に勝利したことをきっかけに国土のほとんどを取り返すことに成功します。同年10月に各国との停戦協定であるローザンヌ条約を結び、トルコ独立戦争が終結しトルコの平和を回復することに成功しました。

その後、トルコ大国民議会は1922年11月1日にオスマン帝国スルタン制を廃止し、メフメト6世を退位させ、ここで623年間続いたオスマントルコ帝国が終焉しました。

1923年10月29日月曜日午後8時半に共和国が宣言され、ここにトルコ共和国が成立。ムスタファ・ケマルは選挙で大統領に就任します。

こうした経緯から今でもトルコ料理の店に彼の額縁が飾られるほど国民から尊敬と崇拝を集めている存在であり、この旅行の中でトルコ国旗とアタトゥルクの銅像を数え切れないほど観てきました。「アタトゥルク」という称号自体がトルコ大国民議会から与えられた「父なるトルコ人」ということを意味しています。また、アタトゥルクの批判をすることはこの国では許されません。「アタトゥルク擁護法」という法律が存在し、公の場でアタトゥルクを侮辱する者に対して罰則が加えられることもあるからです。

しかし、小泉くんの調べてきてくれた印象では「どこか独裁者のような気質があるように感じる」ということを教えてくれました。私はアタトゥルクについてそれほど調べることが出来なかったのでコテンラジオ(オスマン帝国編)の最後に少しだけ「救国の英雄でかなりのイケメン」として紹介される彼のことを、どこか憧れるような気持ちでポジティブな印象を抱いていました。

だからこそ今回自分の目で見たものを確認したいと思っていました。

確かに、彼は民族主義的な思想が強く、ギリシャ-トルコ間の「民族交換」を行うなど一部残酷なことも行っており、アタトゥルクの政策には国内でも批判的な声が大きかったようです。先述の「アタトゥルク擁護法」もこのような風潮の中での国内の思想統制・言論統制の意味合いがありました。

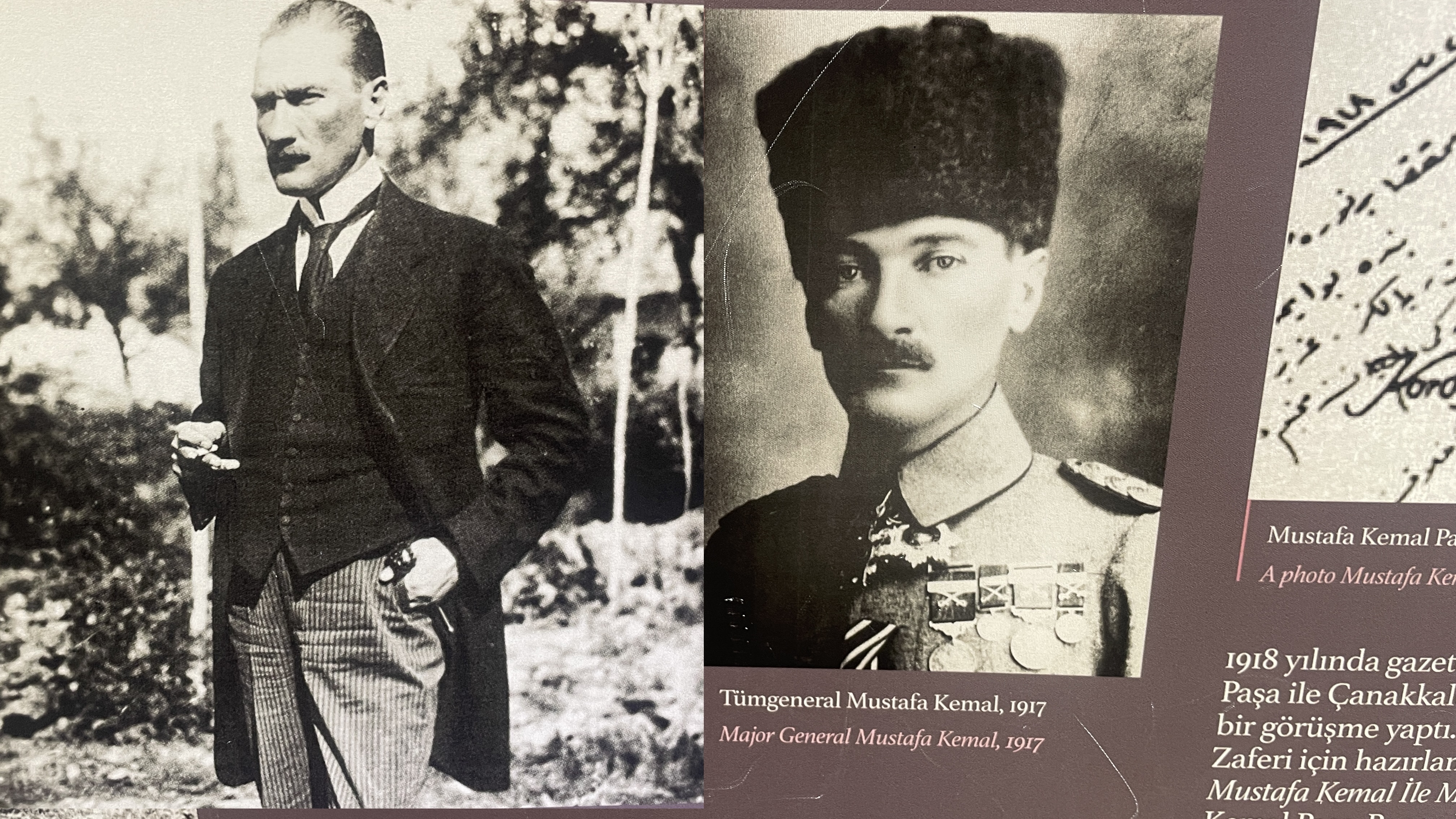

私がこの資料館で印象に残ったことは大きく2つあります。

一つはアタトゥルクの表情の変化です。1917年、まだオスマン帝国の青年将校だったムスタファ・ケマルはどこか精悍な爽やかさを感じさせる表情でした。しかし、資料館の壁を隔てて1919年、祖国解放軍の指揮官になった頃の写真でしょうか、まるで20年は年を取った老人のような彼の、気難しいような、思いつめたような表情を目の当たりにして、思わず2つの写真を何度も見比べてしまいました。この旅ではここまで、写真で観られるような最近の歴史人物を見ることはほとんどありませんでしたが、アタトゥルクの表情の変化を見て、大きな歴史の結節点にいるリーダーとして何かを背負うことは、これほどまでに人を変えてしまうのか、ということを強く感じました。

1919年頃、オスマン帝国は欧州各国に領土を分割され、衰微の一途をたどっており帝国解体の危機にあるにもかかわらず、当時の首脳陣は外国の支配下に入ってもいいと考える人が多数派でした。

ムスタファ・ケマルは、外国に支配される状況を受け入れることができず、祖国を開放する徹底抗戦を行うため、イスタンブールにて愛国家の将校達と密かに集結し綿密に計画をします。これが祖国解放軍による欧州各国とのトルコ独立戦争の始まりと言われています。

このようにオスマン帝国内部体制は混乱した状況になる中、ムスタファ・ケマルは1920年には東方のアルメニアに勝利し、続いて西部の占領国ギリシャへ反転攻勢に力を注ぎ、1922年にギリシャ軍を破り、このイズミルの地を奪還しました。これら2つの戦争に勝利したことをきっかけに国土のほとんどを取り返すことに成功します。同年10月に各国との停戦協定であるローザンヌ条約を結び、トルコ独立戦争が終結しトルコの平和を回復することに成功しました。

その後、トルコ大国民議会は1922年11月1日にオスマン帝国スルタン制を廃止し、メフメト6世を退位させ、ここで623年間続いたオスマントルコ帝国が終焉しました。

1923年10月29日月曜日午後8時半に共和国が宣言され、ここにトルコ共和国が成立。ムスタファ・ケマルは選挙で大統領に就任します。

こうした経緯から今でもトルコ料理の店に彼の額縁が飾られるほど国民から尊敬と崇拝を集めている存在であり、この旅行の中でトルコ国旗とアタトゥルクの銅像を数え切れないほど観てきました。「アタトゥルク」という称号自体がトルコ大国民議会から与えられた「父なるトルコ人」ということを意味しています。また、アタトゥルクの批判をすることはこの国では許されません。「アタトゥルク擁護法」という法律が存在し、公の場でアタトゥルクを侮辱する者に対して罰則が加えられることもあるからです。

しかし、小泉くんの調べてきてくれた印象では「どこか独裁者のような気質があるように感じる」ということを教えてくれました。私はアタトゥルクについてそれほど調べることが出来なかったのでコテンラジオ(オスマン帝国編)の最後に少しだけ「救国の英雄でかなりのイケメン」として紹介される彼のことを、どこか憧れるような気持ちでポジティブな印象を抱いていました。

だからこそ今回自分の目で見たものを確認したいと思っていました。

確かに、彼は民族主義的な思想が強く、ギリシャ-トルコ間の「民族交換」を行うなど一部残酷なことも行っており、アタトゥルクの政策には国内でも批判的な声が大きかったようです。先述の「アタトゥルク擁護法」もこのような風潮の中での国内の思想統制・言論統制の意味合いがありました。

私がこの資料館で印象に残ったことは大きく2つあります。

一つはアタトゥルクの表情の変化です。1917年、まだオスマン帝国の青年将校だったムスタファ・ケマルはどこか精悍な爽やかさを感じさせる表情でした。しかし、資料館の壁を隔てて1919年、祖国解放軍の指揮官になった頃の写真でしょうか、まるで20年は年を取った老人のような彼の、気難しいような、思いつめたような表情を目の当たりにして、思わず2つの写真を何度も見比べてしまいました。この旅ではここまで、写真で観られるような最近の歴史人物を見ることはほとんどありませんでしたが、アタトゥルクの表情の変化を見て、大きな歴史の結節点にいるリーダーとして何かを背負うことは、これほどまでに人を変えてしまうのか、ということを強く感じました。

またもう一つは1933年、アタテュルクが残したある言葉です。

以下、原文(博物館に書いてあった英文訳)とGoogle翻訳での日本語訳です。

”»..There are two Mustafa Kemals: One is me, the flesh-and-blood, mortal Mustafa Kemal... The other Mustafa Kemal, I cannot express it with the word "me", it is not

"me", it is "Us". That is an intellectual and challenging society, struggling in every corner of the homeland for new ideas, new life and the great ideal. I represent their dream. My attempts are to satisfy the things they long for. That Mustafa Kemal is you, all of you. That is the non-provisional Mustafa Kemal that must live and

succeed.«

Gazi Mustafa Kemal, 1933"

"»..ムスタファ・ケマルは二人います。一人は私、生身の人間のムスタファ・ケマルです...もう一人のムスタファ・ケマル、「私」という言葉では表現できません、そうではありません

「私」、それは「私たち」です。 それは知的で挑戦的な社会であり、祖国の隅々で新しいアイデア、新しい生活、そして偉大な理想を求めて奮闘しています。 私は彼らの夢を代表します。 私の試みは、彼らが切望しているものを満たすことです。 そのムスタファ・ケマルこそがあなたたち、あなたたち全員なのです。 それは、生きて成功しなければならない暫定的ではないムスタファ・ケマルです。"

ガーズィー ムスタファ ケマル、1933 年"

もちろん、もしかしたら小泉くんの言葉による先入観が私の中にあったかもしれません。しかし、私はこの言葉から、アドルフ・ヒトラーの言葉や態度にあるような「ドイツと自分自身を同一化している」、それに近い感覚を覚えました。

彼が向き合っていたトルコ民族による共和国の成立と維持という課題。

それに対する彼のアプローチの仕方。

それはまさに”民族”による結束と”ナショナリズム”の醸成という私がこの記事の一番最初に書いた内容でした。

そしてこのムスタファ・ケマルの言葉を通して、ヒトラーがドイツ・ナショナリズムの醸成に「我々は優れたアーリア人である」という主張を何度も用いていたのを思い出しました。それに加えて、言論統制、当事者たちに有無を言わさぬ民族交換、、、

同じような時代を同じような思想で生きた2人が、一人は第二次世界大戦を引き起こした大戦犯、一人は100年後まで崇拝される救国の英雄で建国の父。このような事実に改めて、私があまり調べもせず安直にムスタファ・ケマル・アタトゥルクに良いイメージを抱いていたことに若干の怖さを感じました。国家が危機的状況に晒されている状況で立ち上がった強烈な思想を持つ2人のリーダーに想いを馳せ、私には何が正解なのか、またしてもわからなくなりました。

そうした感想を論じながら、エーゲ海沿いを歩き、時計台、バザール、古代都市スルミナのアゴラ遺跡などを巡ります。最後の目的地に定めたカディフェカレ城塞はアップ150m以上のとんでもない傾斜の住宅街の山の上。コテンラジオでも人気のあのアレクサンドロス先輩が4世紀にペルシャの侵攻を防ぐために建てた、ということで「最後の力を振り絞って行くしかないぜ!」と励まし合います。

以下、原文(博物館に書いてあった英文訳)とGoogle翻訳での日本語訳です。

”»..There are two Mustafa Kemals: One is me, the flesh-and-blood, mortal Mustafa Kemal... The other Mustafa Kemal, I cannot express it with the word "me", it is not

"me", it is "Us". That is an intellectual and challenging society, struggling in every corner of the homeland for new ideas, new life and the great ideal. I represent their dream. My attempts are to satisfy the things they long for. That Mustafa Kemal is you, all of you. That is the non-provisional Mustafa Kemal that must live and

succeed.«

Gazi Mustafa Kemal, 1933"

"»..ムスタファ・ケマルは二人います。一人は私、生身の人間のムスタファ・ケマルです...もう一人のムスタファ・ケマル、「私」という言葉では表現できません、そうではありません

「私」、それは「私たち」です。 それは知的で挑戦的な社会であり、祖国の隅々で新しいアイデア、新しい生活、そして偉大な理想を求めて奮闘しています。 私は彼らの夢を代表します。 私の試みは、彼らが切望しているものを満たすことです。 そのムスタファ・ケマルこそがあなたたち、あなたたち全員なのです。 それは、生きて成功しなければならない暫定的ではないムスタファ・ケマルです。"

ガーズィー ムスタファ ケマル、1933 年"

もちろん、もしかしたら小泉くんの言葉による先入観が私の中にあったかもしれません。しかし、私はこの言葉から、アドルフ・ヒトラーの言葉や態度にあるような「ドイツと自分自身を同一化している」、それに近い感覚を覚えました。

彼が向き合っていたトルコ民族による共和国の成立と維持という課題。

それに対する彼のアプローチの仕方。

それはまさに”民族”による結束と”ナショナリズム”の醸成という私がこの記事の一番最初に書いた内容でした。

そしてこのムスタファ・ケマルの言葉を通して、ヒトラーがドイツ・ナショナリズムの醸成に「我々は優れたアーリア人である」という主張を何度も用いていたのを思い出しました。それに加えて、言論統制、当事者たちに有無を言わさぬ民族交換、、、

同じような時代を同じような思想で生きた2人が、一人は第二次世界大戦を引き起こした大戦犯、一人は100年後まで崇拝される救国の英雄で建国の父。このような事実に改めて、私があまり調べもせず安直にムスタファ・ケマル・アタトゥルクに良いイメージを抱いていたことに若干の怖さを感じました。国家が危機的状況に晒されている状況で立ち上がった強烈な思想を持つ2人のリーダーに想いを馳せ、私には何が正解なのか、またしてもわからなくなりました。

そうした感想を論じながら、エーゲ海沿いを歩き、時計台、バザール、古代都市スルミナのアゴラ遺跡などを巡ります。最後の目的地に定めたカディフェカレ城塞はアップ150m以上のとんでもない傾斜の住宅街の山の上。コテンラジオでも人気のあのアレクサンドロス先輩が4世紀にペルシャの侵攻を防ぐために建てた、ということで「最後の力を振り絞って行くしかないぜ!」と励まし合います。

街中に突然現れるアゴラ遺跡は、ビルに囲まれた中にある珍しい遺跡とのこと。ミュージアムパスポートで最後に入ったこの遺跡は、本来の我々の好奇心と体力があればめちゃくちゃテンション上がるスポットのはずでしたが、午前中すでにエフェス遺跡を堪能し、また地中海の強い日差しにやられていた私は(結局毎日同じようにやられてますね、、、)もう楽しむ余裕がなく、もはや英語の解説をいくら読んでも頭に入ってきませんでした。もう本当にあの山を登ったらオールアウトな感じです。

途中バザールからアゴラまで抜ける道で、若干身なりが悪い人がいたり、ペットボトルと紙コップを持って恐らくジュースを売りたい貧困層の子供たちなどはいましたが、この時はまだそこまで気にしていませんでした。

次の通りでは、「イスタンブール空港のシャワーかイズミルのハマムか、どちらかに入って身体を洗おう」と話していた、そのハマムのある通りに出たのですが、こちらも今まで通ってきたどの通りとも違って、ちょっと身なりの悪い人が多く、怪訝な顔でアジア人2人をチロチロと見てきます。それでもそこは商店街で、普通に営業をしていましたし、煽ったり声をかけてきたりする人はいなかったので、「ちょっとここのハマムには入りたくないな、空港で入る計画にして良かったかな」くらいに、違和感を感じつつも引き下がるほどではないと思っていました。

恐らくイスタンブールの裏通りでも、エディルネやエフェスの田舎道でも、非常に治安が良かったことも判断に影響しており、「ここまでずっと治安的な面で危険には晒されてこなかったし、トルコで3番目の都市というイズミルでそんなに危ないことは起こるはずがない」というでもような、正常性バイアスに囚われていたのだと思います。

次の通りからはちょっと車が入れないくらいに路地が細く傾斜は20%を超えそうなほど急になっていて、それでも旅の最後だし力を振り絞って頑張ろうと、狭くて急峻な怪しい住宅街の裏路地の細い分岐をGoogleマップを見ながら進み、かなり登った先の分岐の合流点でそれは起こりました。

小学校中学年~高学年と思しき年齢の子供が2人組でパイプに腰掛けながら喫煙していたのです。

心のどこかで、こんな光景に出会うんじゃないかと薄々勘付いてはいたものの「出るなよ、出てくるなよ」と思っていた光景、それが現実のものとして現れました。

「Hey!」「Konichiwa!」「Anyeonghaseyo!」「「Japone!」と彼らは騒ぎます。

その子供たちを見てしまってから一気に緊張感が高まり、お互いに何か軽口を叩く雰囲気は完全に失われました。時間帯は夕方でしたので、小学生~中学生くらいの、子供たちだけでサッカーなどして遊んでいる集団、時々柄の悪そうな大人も含めて、たくさんの人がいました。そのうち何人かは我々を見て(恐らく2日目の券売機チップ少年のように)「おいお前、日本人だろ、お金ちょうだいよ」くらいのことを言っているのはなんとなくわかりましたが、ひたすら無表情で無視をして、小泉くんともほとんどコミュニケーションを取らずにGoogleマップを頼りに黙々とカディフェカレ城塞跡公園の頂上を目指しました。(喫煙少年に会ってから先はどの通りにも人がいて、どこか引き返すタイミングを失ったような感覚もありました)

次の通りでは、「イスタンブール空港のシャワーかイズミルのハマムか、どちらかに入って身体を洗おう」と話していた、そのハマムのある通りに出たのですが、こちらも今まで通ってきたどの通りとも違って、ちょっと身なりの悪い人が多く、怪訝な顔でアジア人2人をチロチロと見てきます。それでもそこは商店街で、普通に営業をしていましたし、煽ったり声をかけてきたりする人はいなかったので、「ちょっとここのハマムには入りたくないな、空港で入る計画にして良かったかな」くらいに、違和感を感じつつも引き下がるほどではないと思っていました。

恐らくイスタンブールの裏通りでも、エディルネやエフェスの田舎道でも、非常に治安が良かったことも判断に影響しており、「ここまでずっと治安的な面で危険には晒されてこなかったし、トルコで3番目の都市というイズミルでそんなに危ないことは起こるはずがない」というでもような、正常性バイアスに囚われていたのだと思います。

次の通りからはちょっと車が入れないくらいに路地が細く傾斜は20%を超えそうなほど急になっていて、それでも旅の最後だし力を振り絞って頑張ろうと、狭くて急峻な怪しい住宅街の裏路地の細い分岐をGoogleマップを見ながら進み、かなり登った先の分岐の合流点でそれは起こりました。

小学校中学年~高学年と思しき年齢の子供が2人組でパイプに腰掛けながら喫煙していたのです。

心のどこかで、こんな光景に出会うんじゃないかと薄々勘付いてはいたものの「出るなよ、出てくるなよ」と思っていた光景、それが現実のものとして現れました。

「Hey!」「Konichiwa!」「Anyeonghaseyo!」「「Japone!」と彼らは騒ぎます。

その子供たちを見てしまってから一気に緊張感が高まり、お互いに何か軽口を叩く雰囲気は完全に失われました。時間帯は夕方でしたので、小学生~中学生くらいの、子供たちだけでサッカーなどして遊んでいる集団、時々柄の悪そうな大人も含めて、たくさんの人がいました。そのうち何人かは我々を見て(恐らく2日目の券売機チップ少年のように)「おいお前、日本人だろ、お金ちょうだいよ」くらいのことを言っているのはなんとなくわかりましたが、ひたすら無表情で無視をして、小泉くんともほとんどコミュニケーションを取らずにGoogleマップを頼りに黙々とカディフェカレ城塞跡公園の頂上を目指しました。(喫煙少年に会ってから先はどの通りにも人がいて、どこか引き返すタイミングを失ったような感覚もありました)

本当に直観的にですが、彼らに少しでも悩んだり迷ったり、何なら笑いかけて阿ったりする様子を見せてはいけないとその時は思っていました。もちろん中学生~高校生と思しき体格の子供もいて、その子たちにちょっかいを出されたら勝てないので本当に危ないとか、また荷物的にも体力的にも素早く動くことができないので万が一囲まれたりすると貴重品も持っているのでマズいとか、現実的な判断もありましたが、その時の自分を突き動かしていたのはもっと直観的で、動物的な危機感だったように思います。

別にその地域の子供たちだって、大きな荷物を背負ったいかにも旅行者の、見慣れない日本人をちょっとからかってみただけでしょうし、金品やら生命やらを脅かそうなんて99%考えてなかったろうとは思います。

正直に言えば、今回の旅行のきっかけがそうだったようにチャレンジングな姿勢と生き方を今は大事にして生きているつもりでした。本当に極端な例えをすれば、危険を恐れて一度も海外にも行かない人生を送るよりは、何かとんでもない不幸があって海外で死んでしまったとしても勇気を出して一歩を踏み出せるような人生を送りたいと考えているつもりでした。

しかし、実際にこういう事態に直面して自分の内面に起こったことは自分でもがっかりしてしまうくらい情けないものでした。こんなに安易な判断で踏み込んでしまった危険地帯で、全く素性もわからないこの子供たちに、何か少しでも金品を失ったり怪我をさせられたり行程の遅延に繋がるようなトラブルを起こされたりすることを想像したら、何か猛烈な嫌悪感とか憤りとか、もしくは自分の軽率さへの怒りや異文化の生活圏に安易に踏み込んだ自分の浅薄さを恥じ入るような感情すら湧いてきました。

カディフェカレ城塞跡公園の頂上展望台には我々を煽ってくるような子供はいなかったので少し落ち着いてイズミルの街とエーゲ海を望み、写真を撮るなどしましたが、ここを下らなければいけないことを考えるとどこか気が晴れず、また城壁の上部(一般的には入れないはずの部分)に高校生くらいの集団がいるのが見えて、仮に彼らに見つかっていて、スマホで連絡を取って仲間と取り囲むなどされたらマズいと悪い想像をしてしまい、そさくさと立ち去りました。展望台とは逆側の公園外周の道路にタクシーがおり、「歩いてくるべきところではなかったんだな」と痛感しました。(一応はこんな場所でしたが「地球の歩き方」には紹介されていたのです)

「空いているタクシーがいるか探さないか?」と提案しようか迷っているうちに小泉くんがGoogleマップを開いてタクシーがいるのとは逆側を下り始めたので、なぜか言い出す気力がなくなってしまって「できるだけ彼らがいなそうな太い道を通ろう」とだけ言いました。恐らくですが一刻も早くここを立ち去りたいという気持ち以外にも、「タクシーを探そう」と言って自分が怯えているということをはっきりと言葉にしてしまった後に、結局タクシーが見つからないという状況になるのがなんとなく嫌だったのだと思います。

慎重に道を選んで下っていると一か所だけ、大きな階段の一番下の段に高校生くらいの体格の良い5人組が横並びで座っているのが上から見えて、階段の横幅を完全に塞いでいたので、50mくらい離れた別の階段を降りて避けました。しかし、道順的には下りた後に右折して先ほどの5人組がいた真ん前を通過せねばなりませんでした。

「Hey!」「Konichiwa!」「Anyeonghaseyo!」「「Japone!」と20mくらい離れているはずなのですがやはり小学生に言われるのとは迫力の違う大きな声で、内心ビクビクしながら無表情で通過しました。

ようやく貧民街を抜けて、抜けた後は小さな川沿いの道路があり、日曜バザーをやっていたようでブルーシートを出して品物を並べていました。売っているものはあまり綺麗ではなく、やはり貧民街のバザーという印象です。そこにいたのは大人ばかりで、もちろんその人たちは我々に何一つ声をかけてはこなかったのですが、どうも疑心暗鬼になってしまい、恐る恐るそのバザーを通過しました。

到着したKemer駅は小さな駅で大学生くらいの男女数人が階段に座り込んで散らばって談笑しており、たった1駅隣のIzmirBasmane駅で受けた清潔な印象とはかなり異なりました。喉はカラカラで、途中ちょっとした売店はあったのですが、何よりとにかく早くこの地域から脱出したくて、脇目も降らずに歩を進めてきてしまいました。

この駅でも例によって券売機の売り場がわからなかったので小泉くんが駅員に確認すると「降りたら払えばいい」と言われて改札をスルーして電車のホームに通されました。ちなみに降りた時に払う場所などなく、普通に無賃乗車になってしまいました。恐らくKemer駅の駅員さんとしても、ほとんど死にそうな顔をしたアジア人2人組が困っていて、しかも空港に行くというので急いでるだろうし、もう対応が面倒になったのではないか、と空港駅に着いた時に小泉くんと話しました。

電車に乗っている時間はとにかく一言も話せませんでした。もちろん喉が乾き過ぎていましたがそれだけではありません。オリエンテーリングのようなスポーツで気力・体力を使い果たしてしばらく話せなくなったようなことはありましたが、それとは全く異なる状態に思えました。精神の摩耗という感じです。人の気配に神経をそばだて、誰かに見られている中では動揺している様子を悟られないように気を張り、同時に頭の中では「なんで安易にこんな場所に立ち入ってしまった」という後悔や羞恥心や自責の念にも苛まれている。ここまで動物的な感覚で精神が摩耗したのは初めての経験でした。

「次降りますね」などの本当に最低限の会話とそれに対して無言で頷くだけで、2人とも魂の抜けたような顔をしたまま30分間電車に揺られ続けました。イズミル空港駅に無事到着して、水が市場価格の5倍の25TLもして「これは高いね」と言えた時、久しぶりに2人の間に笑顔が戻りました。十分に水分を補給して、空港のゲートを通過して、椅子に腰を落ち着けると干からびた魚が水に戻ったように息を吹き返しました。ようやっとこの2時間の間に自分たちの身に起こったことについて話すことができました。

私は「あぁ、生きてここにいる、本当に良かった」と思いました。それだけこの旅行が最高だったからです。この最高の旅の終わりを、貧民街に踏み込んでしまっても進むという、最後の最後の軽率な判断で台無しにしたくなかった。

恐らくこういう経験もハインリッヒの法則に似ているのではないかと思います。300回こんな場所に踏み込んだとしたら、270回は何事もなく今日の私たちみたいにあっけなく終わり、29回は軽めのトラブルにあって怪我や金品の損失をともない、そして1回は最悪のトラブルに遭遇して殺されてしまったりする。

もしかしたら人生最後の日なんてそうやってなんの準備もなく、呆気なく訪れるものなのではないか、息を殺して歩きながら実はそんなことも考えていました。

だからこそ今日、270回のうちの1回が引けて、今日が最高の日のままで本当に良かった。

こうして最後の観光地イズミル編は幕を閉じます。

「関わりたくない」

ともすれば差別主義者と言われてもしょうがないような強いメッセージは間違いなく自分の中から発せられ、そして残りました。この旅行の間に感じた、2日目のチップ少年との遭遇の時とも繋がるこの感覚は、私の心の中に大きなしこりを残し、帰ってきてもなかなかどう消化したらいいかわからずにいました。しかし、この文章を書いている時に、昔読んだ小説の一説をふと思い出して読み返してみました。

その小説は西加奈子さんの小説「サラバ」です。

父の転勤でエジプトに住んでいた主人公、歩が、学校にも行けない貧困層のエジプト人の子供に絡まれて卑屈で曖昧な笑みを浮かべる中で、歩の母、奈緒子は「触るな!」「汚い!あっち行け」「ついて来るな!」と追い払う、というシーンです。

その時に歩が感じたことは以下のようなものでした。

”母のやったことは間違っている。それは確かだ。

だが僕は、母のやったことに、ほとんど感動すら覚えていた。

僕だって、本当はそう思っていた。「汚い」と。「触るな」と。でも、僕は、「そんなこと、決して思ってはいけない」と思っていた。誰に教わったわけでもないのに、僕はエジプシャンの子を、とりわけ学校に行くことが出来ない、物乞い同然の生活を送っている「彼ら」を、決して見下してはいけないと思っていた。

あなたたちに対して悪意はない、あなたたちのことを見下してはいない、そう言えない代わりに、僕は笑っていた。そして「彼ら」が、僕の笑顔に喜んで近づいてくると、恐怖で震えた。心の中で「こっちへ来るな」、そう叫んでいた。

(中略)

母のやり方は絶対に間違っていたが、間違っている分、真実だった。己を貶める好意をすることで、母は彼らと同じ地平に立っていた。「そんなこと、してはいけないことだ」「人間として下劣だ」、そう糾弾されるやり方で、母は叫んだ。

でも僕は、安全な場所で、誰にも石を投げられない場所で笑顔を作り、しかし圧倒的に彼らを見下していたのだ。母よりも、深いところで。

僕は自分がしていたことが、恥ずかしくて仕方がなかった。一度そう思うと、父のおかげで大きな家に住んでいること、学校に通っていること、すべてのことが恥ずかしく思えてきた。”(引用文献「サラバ(上)」西加奈子著 小学館 2014年発行)

「サラバ」に登場した歩や奈緒子の中に、あの時の自分の姿を見るように思います。

確かに「Hey!」「Konichiwa!」「Anyeonghaseyo!」「「Japone!」と何度繰り返し声を掛けられようが無表情と無視を決め込んでいたのは「あなたたちと関わる気は一切ない」という私なりの「触るな」「あっち行け」という意思表示でしたし、一方で私が感じていた恥ずかしさの中に「外国に遊びに来ているほど金に余裕のある人間」ということは確実にあり、歩が現地の学校へ通えていない子供と自分を相対化した時に感じた恥ずかしさともどこか似ています。

ですが、こうして振り返ってみて、恥ずかしさの確信はもう一段深いところにもあったように思います。

確かに私は歩と同じように「人を見下してはいけない、『汚い』『触るな』などとそんなことを、人に対して決して思ってはいけない、それは人間として下劣だ」と信じていたようなところがありました。

しかし、現実に行動する自分は「あなたたちと関わる気は一切ない」という態度を全身に出して、人として対等とは決して言えないであろう「無視・無表情」を決め込んでおり、その信念と行動の自己矛盾はこのような場面に直面して明確になり、「自分の驕った心を丸裸にされたような気持ち」になったのでした。私はイズミル空港に着いてから小泉くんとこの場面を振り返って、「あの時は透明人間にでもなりたかった」という言葉を口にしたのを覚えています。

「彼らに見つかりたくなかった」という言葉通りも意味ももちろんありますが、やっぱりそうした自分の心の驕りを裸にされて「消えたいほど恥ずかしかった」というのが本音なのではないかなと振り返って思います。

治安の面はもちろんですが、やはり観光地とこうした生活圏が分けられている理由は明確にあるのです。もう決してやってはいけませんが「マイノリティとして囲まれる」というシチュエーションでなければここまでの気付きは得られなかったと思います。本当に貴重な体験でした。

また私はこの体験について小泉くんと空港で話した時に「税金をこれからもちゃんと払おうと思った」とも口にしています。そんな発言がどんな思考過程で出てきたのかについてももう少し踏み込んで考察してみます。

まずこうした経験を経て、非常に冷たい意見かもしれませんが「公的扶助の存在」について「人と人が関わらなくて済む」みたいな役割が少なからずあるのではないかと思いました。

私はやはり必要もない作業をしてチップを求めてくる少年や、訳のわからない言葉で捲し立ててくるような異国の方や、貧民街に住んでお金を持っている人に高ろうとする人々とは、関わりたくないと感じています。

防災や福祉の文脈で使われる「自助・共助・公助」という言葉があります。

「自助」の能力が低い貧困層の人に対して、もし税金で賄われる貧困救済制度のような「公助」が貧弱であれば「共助」で救済するしかありません。「共助」が重視される状況においては、貧困層の方と接点を持たねばならず、直接接触・交流をした場合、その関係の非対称性から妬みや怨嗟の感情が生まれてもおかしくはありません。

このような例として、例えばフランス革命では、市民に参政権が認められたのをきっかけに、それまで雲の上の存在として決して関わることのなかった(さらには無意識に「優れた人」だと思っていた)王様が、急に同じ地平に立つ存在となり、その杜撰さが明るみに出るとともに、市民の怨嗟が貴族でなく王様に向かってしまうようになったことが要因になっていると言われています。「自分と関わりがあるなんて全く意識しない存在」でいられることで妬み嫉みの感情から守られている側面があるように思います。

ちなみに私はこの「自助」できるかどうかの能力なんて生育環境も含めて大方、運による要素が大きいだろうと考えています。だからこそ、「公助」のサポートが薄ければ、自分より安定していた暮らしをしている相手に積極的な「共助」を求めることも、「自助」に余裕のある人がそれに応じることも、妥当なことではないかと考えています。

しかし、だからと言って「お前金持ってるだろうから俺のこと助けてよ、お金ちょうだい」と言われ続ける人生なんて考えたくもありません。

だからこそ「公的扶助」は「人と人が関わらなくて済む」機能も持っているのではないかと思いました。

また「公助」の機能が貧弱な社会では犯罪率が上がると考えています。貧困に喘ぐ人がそのまま暮らしていて暮らし向きが良くなる可能性を、犯罪で得られるリターンと失うリスクが上回ってしまったら、彼らを止めるものは倫理観以外他にないからです。

最近の日本でも闇バイトに手を染める若者という話題でこの「そのまま暮らしていて暮らし向きが良くなる可能性と犯罪で得られるリスクと失うリターンを天秤にかける」という考え方は登場します。

イズミルの裏路地で怖かったのはまさにその点で、彼らが、このまま暮らしていて彼らの暮らし向きが良くなる可能性と我々を取り囲んでリンチして金品を奪い、それが警察に通報されて捕まったり刑務所で罰を受けたり(もしくは全くバレずにやり過ごせたり)するリスク、私は彼らの経済状況や倫理観や犯罪に対する認識の仕方がわからないので、それらを天秤にかけて後者の行動を選ぶ可能性は「低いがゼロではない」と思っていたのです。

何よりこの経験には「犯罪率が上がる」とか「治安が悪くなる」といった一般化した言葉では表しきれない圧倒的な恐怖感がありました。

「関わりたくない」「無視をしなければいけない」「何をされるか想像が及ばず怖い」そういう葛藤に苛まれたあの時の自分は間違いなく今もここにいます。

しかし、もし私がこれまでの人生で「人と人が関わらなくて済む」機能の恩恵を受けてきたのだとしたら、それは同時に「共助」の役割を社会の誰かに押し付けてきたということでもあるのでしょう。

私も齢を重ねていきます。いつかは必ず身体が上手く動かなくなって働けなくなって、生きるためには「共助」や「公助」を今よりもっと必要とするようになります。

今だってどれだけの恩恵を受けているのでしょうか。家族の助けや、会社や、横浜や入間のオリエンテーリングクラブといったコミュニティの存在にどれだけ支えられているのでしょうか。これだって広く捉えれば「共助」の一つです。

それにも関わらずこのような"人として恥ずかしい思想・精神"を持っていることに居た堪れないような気持ちにもなった、この時の気持ちの揺らぎにはそんな側面もあったように思います。

このような自分の現状を認めた上で、これから「共助」や「公助」とどのように向き合っていくか、改めて考えていこうと思いました。

長い考察になりましたが、空港での「税金をこれからもちゃんと払おうと思った」という発言は、今は「これからは共助に向き合っていく」などと言う勇気はとても持てないけど、これまで見えない恩恵を受け続けてきた公助には、その意義に納得してせめて貢献しようという気持ちが最も拙い言葉で出てきたのだと改めて思います。

また、こうして書き起こしてみて、(本当に当たり前のことですが)コミュニケーションを取り、相手の感情や行動原理をきちんと知ることについて、何が重要なのか本質的な部分を再確認できたように思います。

イズミルの裏路地で相手の文化に不用意に立ち入ったことは本当に反省すべきことです。それは海外の治安の悪い場所でリスクを軽視した行動を取ってしまったという以上に、文化に入り込むということの難しさやそのためにコミュニケーションを取ることの重要性を全く軽視した行動だったからです。

彼らはただそこで生きていただけで一切罪はありません。それにも関わらずこうして一方的に恐怖心を増幅させるように想像力を働かせてしまったのは、やはりコミュニケーションを取れておらず相手の行動原理がわからなかったからこそです。

この旅を通してトルコ人のほとんどは私たちに優しかったです。

それゆえの甘えがあったように思います。異文化に相対する時は相手も自分も受け止められるスピードでゆっくりと、少しずつ他者を理解しながら、意見が合わないこともあるからその違いを対話で埋めていく、そして相手の嫌がることはしない、相手が見られたくない部分を見ようとしない、そんな同じ国の人同士だってやるべき当たり前のことが、あの時の私はできていなかったのです。

さて、こうした自分の内面を抉られるような経験を飲み下しながら、飛行機はイズミルからイスタンブールへ飛び、イスタンブール空港ではトルコ最後の時間を過ごします。

運よく有料シャワーを浴びられて、お土産を選んで、お酒を飲んだり軽食を食べられるカフェのような場所に腰を下ろします。

2人ともエフェスビールを選んで、この4日間の旅を無事に終えられたことを労い、この記事に書いたような気付きについてもたくさん話しました。むしろここに書いたような気付きは、私一人でモヤっとした考えを述べた時に小泉くんが聴いてくれたり答えてくれたりしたからこそ辿り着いたものばかりです。締め括りは2人で死んだような顔をして無茶苦茶でしたがそれも一興、それでも今生きてここにいますし、生きてさえいればこんな記憶ですらいい思い出です。ツアー旅行では絶対に起こらないようなピンチばかりで、それがまたこれだけの気付きと達成感に繋がっています。旅の思い出を噛み締めるようなこの時間は本当に素晴らしいものでした。

4日間とも完璧な快晴で強い日差しと30℃の気温の中で、徒歩移動距離はなんと143.5㎞。あまりにもタフ過ぎる旅でしたが、ご飯は後回しにして、観たかったものは徹底的に欲張って観に行きました。こんな旅、小泉くんとでないと出来なかったでしょう。

そして何より、この旅を通して「一歩踏み出せたこと」には感謝しかありません。

この旅の準備と経験を通してしか得られなかった気付きがこうしてwordファイル50ページ分の文章となってここに存在します。これは一生ものの宝です。

私たちはこれからもいろいろなことを経験し、変化し、成長していきます。

その中でも「このトルコの旅が一つの分岐点だった」、何年か先にそう語る自分たちの姿を確信しながらAyranで乾杯をし、イスタンブール最後の夜は幕を閉じました。(終)

【エピローグ】

私は羽田に向かう飛行機の中でただひたすらに苦悶の表情を浮かべていました。

皆さんは「乳糖不耐症」をご存知でしょうか?

「牛乳を飲むとお腹がゴロゴロする」というアレです。乳糖(ラクトース)という糖分を分解する能力が低い人がよくやられます。

先ほどイスタンブール空港のカフェで飲んだ最後のAyran。

あれが私の乳糖耐性の閾値を超える最後の一打となってしまいました。

元々若干「乳糖不耐症」気味だった私は、普段から牛乳は朝食でシリアルにかける程度に抑えていたのですが、あまりにも当たり前の習慣になり過ぎていて、そしていくつもの危機や困難を超えて、体調も崩さずにこの旅が終えられたことへの感慨のあまり、忘れていたのです。

「Ayranを飲み過ぎてお腹がゴロゴロする」だなんてリスクが存在することを、、、

離陸直前から羽田に着くまでトイレに行くこと約15回。お腹に意識を全力で集中させて時間をやり過ごしながら、ほとんど寛ぐことのできない人生最悪のフライトを経て、トルコの旅は本当の終わりを迎えました。(終)

別にその地域の子供たちだって、大きな荷物を背負ったいかにも旅行者の、見慣れない日本人をちょっとからかってみただけでしょうし、金品やら生命やらを脅かそうなんて99%考えてなかったろうとは思います。

正直に言えば、今回の旅行のきっかけがそうだったようにチャレンジングな姿勢と生き方を今は大事にして生きているつもりでした。本当に極端な例えをすれば、危険を恐れて一度も海外にも行かない人生を送るよりは、何かとんでもない不幸があって海外で死んでしまったとしても勇気を出して一歩を踏み出せるような人生を送りたいと考えているつもりでした。

しかし、実際にこういう事態に直面して自分の内面に起こったことは自分でもがっかりしてしまうくらい情けないものでした。こんなに安易な判断で踏み込んでしまった危険地帯で、全く素性もわからないこの子供たちに、何か少しでも金品を失ったり怪我をさせられたり行程の遅延に繋がるようなトラブルを起こされたりすることを想像したら、何か猛烈な嫌悪感とか憤りとか、もしくは自分の軽率さへの怒りや異文化の生活圏に安易に踏み込んだ自分の浅薄さを恥じ入るような感情すら湧いてきました。

カディフェカレ城塞跡公園の頂上展望台には我々を煽ってくるような子供はいなかったので少し落ち着いてイズミルの街とエーゲ海を望み、写真を撮るなどしましたが、ここを下らなければいけないことを考えるとどこか気が晴れず、また城壁の上部(一般的には入れないはずの部分)に高校生くらいの集団がいるのが見えて、仮に彼らに見つかっていて、スマホで連絡を取って仲間と取り囲むなどされたらマズいと悪い想像をしてしまい、そさくさと立ち去りました。展望台とは逆側の公園外周の道路にタクシーがおり、「歩いてくるべきところではなかったんだな」と痛感しました。(一応はこんな場所でしたが「地球の歩き方」には紹介されていたのです)

「空いているタクシーがいるか探さないか?」と提案しようか迷っているうちに小泉くんがGoogleマップを開いてタクシーがいるのとは逆側を下り始めたので、なぜか言い出す気力がなくなってしまって「できるだけ彼らがいなそうな太い道を通ろう」とだけ言いました。恐らくですが一刻も早くここを立ち去りたいという気持ち以外にも、「タクシーを探そう」と言って自分が怯えているということをはっきりと言葉にしてしまった後に、結局タクシーが見つからないという状況になるのがなんとなく嫌だったのだと思います。

慎重に道を選んで下っていると一か所だけ、大きな階段の一番下の段に高校生くらいの体格の良い5人組が横並びで座っているのが上から見えて、階段の横幅を完全に塞いでいたので、50mくらい離れた別の階段を降りて避けました。しかし、道順的には下りた後に右折して先ほどの5人組がいた真ん前を通過せねばなりませんでした。

「Hey!」「Konichiwa!」「Anyeonghaseyo!」「「Japone!」と20mくらい離れているはずなのですがやはり小学生に言われるのとは迫力の違う大きな声で、内心ビクビクしながら無表情で通過しました。

ようやく貧民街を抜けて、抜けた後は小さな川沿いの道路があり、日曜バザーをやっていたようでブルーシートを出して品物を並べていました。売っているものはあまり綺麗ではなく、やはり貧民街のバザーという印象です。そこにいたのは大人ばかりで、もちろんその人たちは我々に何一つ声をかけてはこなかったのですが、どうも疑心暗鬼になってしまい、恐る恐るそのバザーを通過しました。

到着したKemer駅は小さな駅で大学生くらいの男女数人が階段に座り込んで散らばって談笑しており、たった1駅隣のIzmirBasmane駅で受けた清潔な印象とはかなり異なりました。喉はカラカラで、途中ちょっとした売店はあったのですが、何よりとにかく早くこの地域から脱出したくて、脇目も降らずに歩を進めてきてしまいました。

この駅でも例によって券売機の売り場がわからなかったので小泉くんが駅員に確認すると「降りたら払えばいい」と言われて改札をスルーして電車のホームに通されました。ちなみに降りた時に払う場所などなく、普通に無賃乗車になってしまいました。恐らくKemer駅の駅員さんとしても、ほとんど死にそうな顔をしたアジア人2人組が困っていて、しかも空港に行くというので急いでるだろうし、もう対応が面倒になったのではないか、と空港駅に着いた時に小泉くんと話しました。

電車に乗っている時間はとにかく一言も話せませんでした。もちろん喉が乾き過ぎていましたがそれだけではありません。オリエンテーリングのようなスポーツで気力・体力を使い果たしてしばらく話せなくなったようなことはありましたが、それとは全く異なる状態に思えました。精神の摩耗という感じです。人の気配に神経をそばだて、誰かに見られている中では動揺している様子を悟られないように気を張り、同時に頭の中では「なんで安易にこんな場所に立ち入ってしまった」という後悔や羞恥心や自責の念にも苛まれている。ここまで動物的な感覚で精神が摩耗したのは初めての経験でした。

「次降りますね」などの本当に最低限の会話とそれに対して無言で頷くだけで、2人とも魂の抜けたような顔をしたまま30分間電車に揺られ続けました。イズミル空港駅に無事到着して、水が市場価格の5倍の25TLもして「これは高いね」と言えた時、久しぶりに2人の間に笑顔が戻りました。十分に水分を補給して、空港のゲートを通過して、椅子に腰を落ち着けると干からびた魚が水に戻ったように息を吹き返しました。ようやっとこの2時間の間に自分たちの身に起こったことについて話すことができました。

私は「あぁ、生きてここにいる、本当に良かった」と思いました。それだけこの旅行が最高だったからです。この最高の旅の終わりを、貧民街に踏み込んでしまっても進むという、最後の最後の軽率な判断で台無しにしたくなかった。

恐らくこういう経験もハインリッヒの法則に似ているのではないかと思います。300回こんな場所に踏み込んだとしたら、270回は何事もなく今日の私たちみたいにあっけなく終わり、29回は軽めのトラブルにあって怪我や金品の損失をともない、そして1回は最悪のトラブルに遭遇して殺されてしまったりする。

もしかしたら人生最後の日なんてそうやってなんの準備もなく、呆気なく訪れるものなのではないか、息を殺して歩きながら実はそんなことも考えていました。

だからこそ今日、270回のうちの1回が引けて、今日が最高の日のままで本当に良かった。

こうして最後の観光地イズミル編は幕を閉じます。

「関わりたくない」

ともすれば差別主義者と言われてもしょうがないような強いメッセージは間違いなく自分の中から発せられ、そして残りました。この旅行の間に感じた、2日目のチップ少年との遭遇の時とも繋がるこの感覚は、私の心の中に大きなしこりを残し、帰ってきてもなかなかどう消化したらいいかわからずにいました。しかし、この文章を書いている時に、昔読んだ小説の一説をふと思い出して読み返してみました。

その小説は西加奈子さんの小説「サラバ」です。

父の転勤でエジプトに住んでいた主人公、歩が、学校にも行けない貧困層のエジプト人の子供に絡まれて卑屈で曖昧な笑みを浮かべる中で、歩の母、奈緒子は「触るな!」「汚い!あっち行け」「ついて来るな!」と追い払う、というシーンです。

その時に歩が感じたことは以下のようなものでした。

”母のやったことは間違っている。それは確かだ。

だが僕は、母のやったことに、ほとんど感動すら覚えていた。

僕だって、本当はそう思っていた。「汚い」と。「触るな」と。でも、僕は、「そんなこと、決して思ってはいけない」と思っていた。誰に教わったわけでもないのに、僕はエジプシャンの子を、とりわけ学校に行くことが出来ない、物乞い同然の生活を送っている「彼ら」を、決して見下してはいけないと思っていた。

あなたたちに対して悪意はない、あなたたちのことを見下してはいない、そう言えない代わりに、僕は笑っていた。そして「彼ら」が、僕の笑顔に喜んで近づいてくると、恐怖で震えた。心の中で「こっちへ来るな」、そう叫んでいた。

(中略)

母のやり方は絶対に間違っていたが、間違っている分、真実だった。己を貶める好意をすることで、母は彼らと同じ地平に立っていた。「そんなこと、してはいけないことだ」「人間として下劣だ」、そう糾弾されるやり方で、母は叫んだ。

でも僕は、安全な場所で、誰にも石を投げられない場所で笑顔を作り、しかし圧倒的に彼らを見下していたのだ。母よりも、深いところで。

僕は自分がしていたことが、恥ずかしくて仕方がなかった。一度そう思うと、父のおかげで大きな家に住んでいること、学校に通っていること、すべてのことが恥ずかしく思えてきた。”(引用文献「サラバ(上)」西加奈子著 小学館 2014年発行)

「サラバ」に登場した歩や奈緒子の中に、あの時の自分の姿を見るように思います。

確かに「Hey!」「Konichiwa!」「Anyeonghaseyo!」「「Japone!」と何度繰り返し声を掛けられようが無表情と無視を決め込んでいたのは「あなたたちと関わる気は一切ない」という私なりの「触るな」「あっち行け」という意思表示でしたし、一方で私が感じていた恥ずかしさの中に「外国に遊びに来ているほど金に余裕のある人間」ということは確実にあり、歩が現地の学校へ通えていない子供と自分を相対化した時に感じた恥ずかしさともどこか似ています。

ですが、こうして振り返ってみて、恥ずかしさの確信はもう一段深いところにもあったように思います。

確かに私は歩と同じように「人を見下してはいけない、『汚い』『触るな』などとそんなことを、人に対して決して思ってはいけない、それは人間として下劣だ」と信じていたようなところがありました。

しかし、現実に行動する自分は「あなたたちと関わる気は一切ない」という態度を全身に出して、人として対等とは決して言えないであろう「無視・無表情」を決め込んでおり、その信念と行動の自己矛盾はこのような場面に直面して明確になり、「自分の驕った心を丸裸にされたような気持ち」になったのでした。私はイズミル空港に着いてから小泉くんとこの場面を振り返って、「あの時は透明人間にでもなりたかった」という言葉を口にしたのを覚えています。

「彼らに見つかりたくなかった」という言葉通りも意味ももちろんありますが、やっぱりそうした自分の心の驕りを裸にされて「消えたいほど恥ずかしかった」というのが本音なのではないかなと振り返って思います。

治安の面はもちろんですが、やはり観光地とこうした生活圏が分けられている理由は明確にあるのです。もう決してやってはいけませんが「マイノリティとして囲まれる」というシチュエーションでなければここまでの気付きは得られなかったと思います。本当に貴重な体験でした。

また私はこの体験について小泉くんと空港で話した時に「税金をこれからもちゃんと払おうと思った」とも口にしています。そんな発言がどんな思考過程で出てきたのかについてももう少し踏み込んで考察してみます。

まずこうした経験を経て、非常に冷たい意見かもしれませんが「公的扶助の存在」について「人と人が関わらなくて済む」みたいな役割が少なからずあるのではないかと思いました。

私はやはり必要もない作業をしてチップを求めてくる少年や、訳のわからない言葉で捲し立ててくるような異国の方や、貧民街に住んでお金を持っている人に高ろうとする人々とは、関わりたくないと感じています。

防災や福祉の文脈で使われる「自助・共助・公助」という言葉があります。

「自助」の能力が低い貧困層の人に対して、もし税金で賄われる貧困救済制度のような「公助」が貧弱であれば「共助」で救済するしかありません。「共助」が重視される状況においては、貧困層の方と接点を持たねばならず、直接接触・交流をした場合、その関係の非対称性から妬みや怨嗟の感情が生まれてもおかしくはありません。

このような例として、例えばフランス革命では、市民に参政権が認められたのをきっかけに、それまで雲の上の存在として決して関わることのなかった(さらには無意識に「優れた人」だと思っていた)王様が、急に同じ地平に立つ存在となり、その杜撰さが明るみに出るとともに、市民の怨嗟が貴族でなく王様に向かってしまうようになったことが要因になっていると言われています。「自分と関わりがあるなんて全く意識しない存在」でいられることで妬み嫉みの感情から守られている側面があるように思います。

ちなみに私はこの「自助」できるかどうかの能力なんて生育環境も含めて大方、運による要素が大きいだろうと考えています。だからこそ、「公助」のサポートが薄ければ、自分より安定していた暮らしをしている相手に積極的な「共助」を求めることも、「自助」に余裕のある人がそれに応じることも、妥当なことではないかと考えています。

しかし、だからと言って「お前金持ってるだろうから俺のこと助けてよ、お金ちょうだい」と言われ続ける人生なんて考えたくもありません。

だからこそ「公的扶助」は「人と人が関わらなくて済む」機能も持っているのではないかと思いました。

また「公助」の機能が貧弱な社会では犯罪率が上がると考えています。貧困に喘ぐ人がそのまま暮らしていて暮らし向きが良くなる可能性を、犯罪で得られるリターンと失うリスクが上回ってしまったら、彼らを止めるものは倫理観以外他にないからです。

最近の日本でも闇バイトに手を染める若者という話題でこの「そのまま暮らしていて暮らし向きが良くなる可能性と犯罪で得られるリスクと失うリターンを天秤にかける」という考え方は登場します。

イズミルの裏路地で怖かったのはまさにその点で、彼らが、このまま暮らしていて彼らの暮らし向きが良くなる可能性と我々を取り囲んでリンチして金品を奪い、それが警察に通報されて捕まったり刑務所で罰を受けたり(もしくは全くバレずにやり過ごせたり)するリスク、私は彼らの経済状況や倫理観や犯罪に対する認識の仕方がわからないので、それらを天秤にかけて後者の行動を選ぶ可能性は「低いがゼロではない」と思っていたのです。

何よりこの経験には「犯罪率が上がる」とか「治安が悪くなる」といった一般化した言葉では表しきれない圧倒的な恐怖感がありました。

「関わりたくない」「無視をしなければいけない」「何をされるか想像が及ばず怖い」そういう葛藤に苛まれたあの時の自分は間違いなく今もここにいます。

しかし、もし私がこれまでの人生で「人と人が関わらなくて済む」機能の恩恵を受けてきたのだとしたら、それは同時に「共助」の役割を社会の誰かに押し付けてきたということでもあるのでしょう。

私も齢を重ねていきます。いつかは必ず身体が上手く動かなくなって働けなくなって、生きるためには「共助」や「公助」を今よりもっと必要とするようになります。

今だってどれだけの恩恵を受けているのでしょうか。家族の助けや、会社や、横浜や入間のオリエンテーリングクラブといったコミュニティの存在にどれだけ支えられているのでしょうか。これだって広く捉えれば「共助」の一つです。

それにも関わらずこのような"人として恥ずかしい思想・精神"を持っていることに居た堪れないような気持ちにもなった、この時の気持ちの揺らぎにはそんな側面もあったように思います。

このような自分の現状を認めた上で、これから「共助」や「公助」とどのように向き合っていくか、改めて考えていこうと思いました。

長い考察になりましたが、空港での「税金をこれからもちゃんと払おうと思った」という発言は、今は「これからは共助に向き合っていく」などと言う勇気はとても持てないけど、これまで見えない恩恵を受け続けてきた公助には、その意義に納得してせめて貢献しようという気持ちが最も拙い言葉で出てきたのだと改めて思います。

また、こうして書き起こしてみて、(本当に当たり前のことですが)コミュニケーションを取り、相手の感情や行動原理をきちんと知ることについて、何が重要なのか本質的な部分を再確認できたように思います。

イズミルの裏路地で相手の文化に不用意に立ち入ったことは本当に反省すべきことです。それは海外の治安の悪い場所でリスクを軽視した行動を取ってしまったという以上に、文化に入り込むということの難しさやそのためにコミュニケーションを取ることの重要性を全く軽視した行動だったからです。

彼らはただそこで生きていただけで一切罪はありません。それにも関わらずこうして一方的に恐怖心を増幅させるように想像力を働かせてしまったのは、やはりコミュニケーションを取れておらず相手の行動原理がわからなかったからこそです。

この旅を通してトルコ人のほとんどは私たちに優しかったです。

それゆえの甘えがあったように思います。異文化に相対する時は相手も自分も受け止められるスピードでゆっくりと、少しずつ他者を理解しながら、意見が合わないこともあるからその違いを対話で埋めていく、そして相手の嫌がることはしない、相手が見られたくない部分を見ようとしない、そんな同じ国の人同士だってやるべき当たり前のことが、あの時の私はできていなかったのです。

さて、こうした自分の内面を抉られるような経験を飲み下しながら、飛行機はイズミルからイスタンブールへ飛び、イスタンブール空港ではトルコ最後の時間を過ごします。

運よく有料シャワーを浴びられて、お土産を選んで、お酒を飲んだり軽食を食べられるカフェのような場所に腰を下ろします。

2人ともエフェスビールを選んで、この4日間の旅を無事に終えられたことを労い、この記事に書いたような気付きについてもたくさん話しました。むしろここに書いたような気付きは、私一人でモヤっとした考えを述べた時に小泉くんが聴いてくれたり答えてくれたりしたからこそ辿り着いたものばかりです。締め括りは2人で死んだような顔をして無茶苦茶でしたがそれも一興、それでも今生きてここにいますし、生きてさえいればこんな記憶ですらいい思い出です。ツアー旅行では絶対に起こらないようなピンチばかりで、それがまたこれだけの気付きと達成感に繋がっています。旅の思い出を噛み締めるようなこの時間は本当に素晴らしいものでした。

4日間とも完璧な快晴で強い日差しと30℃の気温の中で、徒歩移動距離はなんと143.5㎞。あまりにもタフ過ぎる旅でしたが、ご飯は後回しにして、観たかったものは徹底的に欲張って観に行きました。こんな旅、小泉くんとでないと出来なかったでしょう。

そして何より、この旅を通して「一歩踏み出せたこと」には感謝しかありません。

この旅の準備と経験を通してしか得られなかった気付きがこうしてwordファイル50ページ分の文章となってここに存在します。これは一生ものの宝です。

私たちはこれからもいろいろなことを経験し、変化し、成長していきます。

その中でも「このトルコの旅が一つの分岐点だった」、何年か先にそう語る自分たちの姿を確信しながらAyranで乾杯をし、イスタンブール最後の夜は幕を閉じました。(終)

【エピローグ】

私は羽田に向かう飛行機の中でただひたすらに苦悶の表情を浮かべていました。

皆さんは「乳糖不耐症」をご存知でしょうか?

「牛乳を飲むとお腹がゴロゴロする」というアレです。乳糖(ラクトース)という糖分を分解する能力が低い人がよくやられます。

先ほどイスタンブール空港のカフェで飲んだ最後のAyran。

あれが私の乳糖耐性の閾値を超える最後の一打となってしまいました。

元々若干「乳糖不耐症」気味だった私は、普段から牛乳は朝食でシリアルにかける程度に抑えていたのですが、あまりにも当たり前の習慣になり過ぎていて、そしていくつもの危機や困難を超えて、体調も崩さずにこの旅が終えられたことへの感慨のあまり、忘れていたのです。

「Ayranを飲み過ぎてお腹がゴロゴロする」だなんてリスクが存在することを、、、

離陸直前から羽田に着くまでトイレに行くこと約15回。お腹に意識を全力で集中させて時間をやり過ごしながら、ほとんど寛ぐことのできない人生最悪のフライトを経て、トルコの旅は本当の終わりを迎えました。(終)

【編集後記(的なもの)】

これほどに長い文章を最後まで読んでいただいた皆様、本当に本当にありがとうございました。自分の内面に起こった変化をできるだけ克明に誤魔化さず記しておきたく、一部不快に思われる表現もあったと思いますが、ご容赦いただけると幸いです。

また歴史についての解釈は私自身が史実を学んだ上で「歴史の人物が、自分と同じ人間として、どのように感じたか」という視点を重視していました。アヤソフィアの訪問でも書いたように「実際に生きる人の心はもっといろいろな出来事と経験を元に細かく細かく揺れ動くもの」だと考えているからです。

歴史書に記載されるような誰から見ても合理的に説明しやすい理由はあるかもしれませんが、人間は合理性だけで物事を判断できるわけではありません。時に非合理的でも心が動く選択をすることがたくさんあるはずです。だからこそ”私がその場所でその立場に立ったらどう感じるのか”ということも含めて、この旅を通して歴史理解だけでなく人間理解も深めたいと考えていました。

こうした人間観の変化も含めてやっぱりコテンラジオというコンテンツがここ数年で最も自分の視野を広げてくれた大きな存在でした。今回の考察は「オスマン帝国編」以外にもたくさんの回で話していた内容を自分なりに理解し、解釈し、熟成させ、その集大成となっています。ランニングをしながらでも通勤しながらでも家事をしながらでも運転をしながらでも聴けるので、本当にぜひとも聴いてみて欲しいです。

https://coten.co.jp/services/cotenradio/

またイズミルの貧民街の場面についての自分の心情描写や考察がこれほど長くなってしまったのは、それだけ私にとってショッキングな場面であり、飲み下すのに時間がかかる内容だったからです。旅行から1ヶ月経過した今でもこの記事に書いたことが正しいという確信はありません。

貧困・公的扶助という観点から「自助・共助・公助」というキーワードが出てきましたが、最終的には自分の身の回りの存在にも想いを馳せているように「自助・共助・公助」の考え方は自分の中でもっといろいろなもののメタファーになっているようにも感じています。

まずは忘れないことで抱えていこうと思います。

この文章を書き始めたタイミングは、入間市OLCの部内報に、(結構熱を入れて書いた)10ページ弱のCC7の記事を投稿したばかりでした。なので若干創作意欲が低い中で、それでも「このタイミングでしか書けないのだから」と頑張って書き始めました。途中から筆が乗ってきて楽しくなってきたものの、これだけの分量をこれだけの考察も重ねながら言葉を紡いでいくのは楽しいと同時に苦しく、最後には自分と向き合い、自分の言葉を紡ぎ出す厳しい修行という感じでした。

ここまで書き切ることができて本当に良かったです。

お読みいただきありがとうございました。

これほどに長い文章を最後まで読んでいただいた皆様、本当に本当にありがとうございました。自分の内面に起こった変化をできるだけ克明に誤魔化さず記しておきたく、一部不快に思われる表現もあったと思いますが、ご容赦いただけると幸いです。

また歴史についての解釈は私自身が史実を学んだ上で「歴史の人物が、自分と同じ人間として、どのように感じたか」という視点を重視していました。アヤソフィアの訪問でも書いたように「実際に生きる人の心はもっといろいろな出来事と経験を元に細かく細かく揺れ動くもの」だと考えているからです。

歴史書に記載されるような誰から見ても合理的に説明しやすい理由はあるかもしれませんが、人間は合理性だけで物事を判断できるわけではありません。時に非合理的でも心が動く選択をすることがたくさんあるはずです。だからこそ”私がその場所でその立場に立ったらどう感じるのか”ということも含めて、この旅を通して歴史理解だけでなく人間理解も深めたいと考えていました。

こうした人間観の変化も含めてやっぱりコテンラジオというコンテンツがここ数年で最も自分の視野を広げてくれた大きな存在でした。今回の考察は「オスマン帝国編」以外にもたくさんの回で話していた内容を自分なりに理解し、解釈し、熟成させ、その集大成となっています。ランニングをしながらでも通勤しながらでも家事をしながらでも運転をしながらでも聴けるので、本当にぜひとも聴いてみて欲しいです。

https://coten.co.jp/services/cotenradio/

またイズミルの貧民街の場面についての自分の心情描写や考察がこれほど長くなってしまったのは、それだけ私にとってショッキングな場面であり、飲み下すのに時間がかかる内容だったからです。旅行から1ヶ月経過した今でもこの記事に書いたことが正しいという確信はありません。

貧困・公的扶助という観点から「自助・共助・公助」というキーワードが出てきましたが、最終的には自分の身の回りの存在にも想いを馳せているように「自助・共助・公助」の考え方は自分の中でもっといろいろなもののメタファーになっているようにも感じています。

まずは忘れないことで抱えていこうと思います。

この文章を書き始めたタイミングは、入間市OLCの部内報に、(結構熱を入れて書いた)10ページ弱のCC7の記事を投稿したばかりでした。なので若干創作意欲が低い中で、それでも「このタイミングでしか書けないのだから」と頑張って書き始めました。途中から筆が乗ってきて楽しくなってきたものの、これだけの分量をこれだけの考察も重ねながら言葉を紡いでいくのは楽しいと同時に苦しく、最後には自分と向き合い、自分の言葉を紡ぎ出す厳しい修行という感じでした。

ここまで書き切ることができて本当に良かったです。

お読みいただきありがとうございました。