Yolc Diary

Diary

[23/10/8 17:31 by T.T]

トルコ歴史探訪②(イスタンブール1日目前編(空港~ホテル~ルメリ・ヒサル~ドルマバフチェ宮殿~ガラタ塔)

こんにちは、田邉です。

昨日初稿を投稿したところ、思いのほか評判が良かったので、せっかくの三連休、明日明後日にかけて行程の1日目までを投稿しようかなと思います。

引き続き長いのですがお付き合いいただければ嬉しいです。さぁ、始めましょう。

空から観るイスタンブールの夜景に感激しながら意気揚々とテイクオフ、、、するも早速最初のトラブルが勃発。

まず事前にいただいていた案内図の出口ゲートの数字が間違っていて20分程のロス。さらにホテルに依頼していた空港へのお迎えが来ていません。Booking.comを通して緊急連絡先に電話をかけてみるも英語が全然通じずメッセージチャットを送れと言われるも、メッセージチャットにはすぐには反応してくれません。

その場でお迎えバス斡旋のお兄さんがいたので、なんとかGoogle翻訳を使って対応してもらったのですが、どうやらホテルのお迎えは来ておらず、ホテル側の主張では「そちらが事前支払いを行っていないから迎えは出さなかった」とのこと。事前にそんな連絡はなかったのですが、仕方なくタクシーを拾い、空港からホテルへ移動して荷物を置きに行きます。ホテルに到着すると早速いくつか気付いたことが。どうやら英語を出来る人と出来ない人がまちまちであること、Google翻訳を使ってコミュニケーションを取るのはもはやマニュアル化された仕草であること、あとこれは宿泊するうちに徐々にわかってくることでもありますがこのホテルの従業員が適度にテキトーであること、などです。

実は他にも事前に「ミュージアムパスポート」というトルコ中で使える博物館フリーパスの手配をお願いしていて「いいですよ。やってみます。」という連絡をいただいた上で、「もし無理だったら連絡してね」とメッセージを送っていたのですが、この要望も当日フロントに行ったら「マネージャーにも相談したのですが手配できませんでした」と言われました。(だから先に言ってくれや、、、)

ツッコミどころの多い出立でしたが、何はともあれ、ホテルに荷物を置かせてもらえて意気揚々と出発です。

最初にミュージアムパスポートを入手しようと市内を散策するも、まだ朝の7時半で近場の博物館の開館時間になっておらず、トプカプ宮殿で券売機を探そうとするも銃を持った憲兵さんが通してくれず(なんなら若干構えるような仕草も見せ、、、)我々、早速銃文化にビビらされます。

しょうがないので最初の目的地ルメリ・ヒサルであったら買おうと切り替えるもここで早々に次のアクシデントが発生。バスや路面電車や地下鉄(及び有料トイレの支払い)に共通で使える「イスタンブール・カード」という日本で言う「Suica」「Icoka」みたいなカードがあるのですが、その券売機が我々のトルコ・リラ(以下、TL)をどうしても吸い込んでくれません、、、

途中、(恐らく滅茶苦茶善良で親切な)路面電車に乗ろうとしていた女性が5分くらい必死に我々に通じないトルコ語で説明してくれようとするもその甲斐なく、15分ほど格闘した我々は一旦その場でイスタンブールカードの入手を諦めて、とりあえず最寄りの路面電車の駅を離れて次の乗り換えがある乗り場まで歩くことにします(約3km)。

尚、小泉くんはこの謎券売機に70TLを吸い込まれ、不幸にもこの70TLが彼の手元に帰ることはありませんでした(R.I.P)。

そして停留所で私は運よく200TLが券売機に吸い込まれ、しかもカード(70TL)との差額130TLがチャージされた完璧な状態となります。小泉くんはいつまで経っても200TLが吸い込まれず、ここでも見かねた現地の学生風の男性が助けてくれて、どうやらこの販売機は100TLまでしか吸い込まない仕様なんだと教えてくれました。そこで男性は小泉くんの持っていた200TLを100TL2枚に両替してくれました。なんとありがたい!(ちなみに私の200TLをなぜ販売機が受け容れてくれたのかは永遠の謎に包まれています、、、)

人心地ついてようやく公共交通に乗れるぞ!と息まいて改札をくぐり路面電車を待つも、なんと次は路面電車でなくバスに乗らなければいけないことに小泉くんが気付きます。ちなみに不思議な文化ですが、トルコの公共交通機関は出発予定時刻より早く出発することがあり得る、ということがここでわかります。(これは後日、壮大な伏線となります)

バスに乗る時にもさらにトラブルが発生。

路面電車やバスの乗車賃はどうやら一律15TLだったようですが、小泉くんは間違えて路面電車に入った時に15TLを、さらに恐らく退出時に誤ってタッチしてしまって15TLを、すでに合計30TLを支払ってしまい、バスに乗車した時点ではチャージ残金が0になっていたことが乗り込んだ際に発覚しました。バスの運転手から「それじゃ乗せられない」と怒られます。

そしてここで見捨てないのがどうやらトルコ人。あまりにも情けないアジア人に同情したらしい一番近くに座っていたおじいさんが「現金で15TL、俺に払ってくれればいいから」と言って、代わりに自分のイスタンブールカードをタッチパネルに差し出して我々をバスに乗れるようにしてくれました。感謝感激です。

ここまでで書いたように、序盤はちょっとしたコミュニケーションミスに加えて、そもそもイスタンブール式の勝手がわからないことによるミスが連発し、早速3㎞30分の徒歩が加わったのも相まってグッタリと疲れてしまいました。しかし多くの人の優しさによりようやく公共交通機関に乗れた時の安堵感は絶大なものでした。到着したバス停からルメリ・ヒサルの入口を間違えて30℃近い酷暑の中で1㎞↑50mのウォークトレが追加となるも、ここまでのミスの対処の方が遥かに大変だったので自分で解決できる程度のことという傷の浅さなど何でもなかったです。何より空港に降り立ってから約5時間の悪戦苦闘の末、トルコ旅行第一の観光目的地に着くことができたのです、、、その感慨たるや筆舌しがたく、その時の我々には何でも笑って済ませられそうな勢いがありました。

ルメリ・ヒサルでは窓口でミュージアム・パスポートを入手することができました。3500TLと高額でしたが、これはこの後の行程を鑑みても入手しておいて良かったです。ルメリ・ヒサルの受付のお姉さんはパスポートを購入したにも関わらず「え、ルメリ・ヒサルも入るの!?」という感じでなぜかちょっと驚いた様子でした。ルメリ・ヒサルはイスタンブールからボスポラス海峡沿いを北に10㎞以上離れた郊外で、他には観光地もないような場所です。これは小泉くんとも話したことですが、恐らくアジア人でこんなコアな場所を見学に来る人もいないのでしょう、、、

ルメリ・ヒサルはメフメト2世がヨーロッパ側に建設したコンスタンティノープル攻略のための砦です。ボスポラス海峡を通る船舶を上から砲撃できる機能を持っているだけでなく、アジア側の対岸に存在するアナドル・ヒサルとの関係も私視点では注目でした。前述しましたが、アナドル・ヒサルもルメリ・ヒサルの対岸にある軍事用の砦であり、これを建設したのはメフメト2世の曾祖父である雷帝バヤズィト1世です。実はオスマン帝国にとってコンスタンティノープルは何十年にも渡って奪いたいと考えられてきた悲願の地であり、バヤズィト1世はメフメト2世より60年以上前に陥落目前まで追い詰めています。(なぜか何の関係もなく突然東からやってきたモンゴル帝国のティムールという武将に倒されて夢が潰えるのですが、、、)

野心家のメフメト2世が、オスマン家に伝わる夢に挑む気持ちはどんなものだったのだろうか、曾祖父の建てたアナドル・ヒサルのことをどんな風に意識してこのルメリ・ヒサルを建てたのだろうか、ルメリ・ヒサルの塔を登ってそんな気持ちを味わってみたいと思いました。ルメリ・ヒサルの上からメフメト2世も観ていたであろうコンスタンティノープルが、特にその象徴であるアヤソフィアが観えたりしたらエモくて最高だなと思いワクワクしていましたが、さすがに砦の一番上までは入れなかったため観えませんでした。しかし、ルメリ・ヒサルからは確かにボスポラス海峡が一望でき、如何にも中世の軍事施設だなという感想を抱きました。この砦をわずかに4ヶ月で造営したというのも驚きで、オスマン帝国の勢いや財力を象徴するエピソードだとも思いました。

[(↓)苦労に苦労を重ねて辿り着いたルメリ・ヒサル。ボスポラス海峡が一望できます。メフメトはここで虎視眈々とコンスタンティノープルを狙っていたのでしょう]

昨日初稿を投稿したところ、思いのほか評判が良かったので、せっかくの三連休、明日明後日にかけて行程の1日目までを投稿しようかなと思います。

引き続き長いのですがお付き合いいただければ嬉しいです。さぁ、始めましょう。

空から観るイスタンブールの夜景に感激しながら意気揚々とテイクオフ、、、するも早速最初のトラブルが勃発。

まず事前にいただいていた案内図の出口ゲートの数字が間違っていて20分程のロス。さらにホテルに依頼していた空港へのお迎えが来ていません。Booking.comを通して緊急連絡先に電話をかけてみるも英語が全然通じずメッセージチャットを送れと言われるも、メッセージチャットにはすぐには反応してくれません。

その場でお迎えバス斡旋のお兄さんがいたので、なんとかGoogle翻訳を使って対応してもらったのですが、どうやらホテルのお迎えは来ておらず、ホテル側の主張では「そちらが事前支払いを行っていないから迎えは出さなかった」とのこと。事前にそんな連絡はなかったのですが、仕方なくタクシーを拾い、空港からホテルへ移動して荷物を置きに行きます。ホテルに到着すると早速いくつか気付いたことが。どうやら英語を出来る人と出来ない人がまちまちであること、Google翻訳を使ってコミュニケーションを取るのはもはやマニュアル化された仕草であること、あとこれは宿泊するうちに徐々にわかってくることでもありますがこのホテルの従業員が適度にテキトーであること、などです。

実は他にも事前に「ミュージアムパスポート」というトルコ中で使える博物館フリーパスの手配をお願いしていて「いいですよ。やってみます。」という連絡をいただいた上で、「もし無理だったら連絡してね」とメッセージを送っていたのですが、この要望も当日フロントに行ったら「マネージャーにも相談したのですが手配できませんでした」と言われました。(だから先に言ってくれや、、、)

ツッコミどころの多い出立でしたが、何はともあれ、ホテルに荷物を置かせてもらえて意気揚々と出発です。

最初にミュージアムパスポートを入手しようと市内を散策するも、まだ朝の7時半で近場の博物館の開館時間になっておらず、トプカプ宮殿で券売機を探そうとするも銃を持った憲兵さんが通してくれず(なんなら若干構えるような仕草も見せ、、、)我々、早速銃文化にビビらされます。

しょうがないので最初の目的地ルメリ・ヒサルであったら買おうと切り替えるもここで早々に次のアクシデントが発生。バスや路面電車や地下鉄(及び有料トイレの支払い)に共通で使える「イスタンブール・カード」という日本で言う「Suica」「Icoka」みたいなカードがあるのですが、その券売機が我々のトルコ・リラ(以下、TL)をどうしても吸い込んでくれません、、、

途中、(恐らく滅茶苦茶善良で親切な)路面電車に乗ろうとしていた女性が5分くらい必死に我々に通じないトルコ語で説明してくれようとするもその甲斐なく、15分ほど格闘した我々は一旦その場でイスタンブールカードの入手を諦めて、とりあえず最寄りの路面電車の駅を離れて次の乗り換えがある乗り場まで歩くことにします(約3km)。

尚、小泉くんはこの謎券売機に70TLを吸い込まれ、不幸にもこの70TLが彼の手元に帰ることはありませんでした(R.I.P)。

そして停留所で私は運よく200TLが券売機に吸い込まれ、しかもカード(70TL)との差額130TLがチャージされた完璧な状態となります。小泉くんはいつまで経っても200TLが吸い込まれず、ここでも見かねた現地の学生風の男性が助けてくれて、どうやらこの販売機は100TLまでしか吸い込まない仕様なんだと教えてくれました。そこで男性は小泉くんの持っていた200TLを100TL2枚に両替してくれました。なんとありがたい!(ちなみに私の200TLをなぜ販売機が受け容れてくれたのかは永遠の謎に包まれています、、、)

人心地ついてようやく公共交通に乗れるぞ!と息まいて改札をくぐり路面電車を待つも、なんと次は路面電車でなくバスに乗らなければいけないことに小泉くんが気付きます。ちなみに不思議な文化ですが、トルコの公共交通機関は出発予定時刻より早く出発することがあり得る、ということがここでわかります。(これは後日、壮大な伏線となります)

バスに乗る時にもさらにトラブルが発生。

路面電車やバスの乗車賃はどうやら一律15TLだったようですが、小泉くんは間違えて路面電車に入った時に15TLを、さらに恐らく退出時に誤ってタッチしてしまって15TLを、すでに合計30TLを支払ってしまい、バスに乗車した時点ではチャージ残金が0になっていたことが乗り込んだ際に発覚しました。バスの運転手から「それじゃ乗せられない」と怒られます。

そしてここで見捨てないのがどうやらトルコ人。あまりにも情けないアジア人に同情したらしい一番近くに座っていたおじいさんが「現金で15TL、俺に払ってくれればいいから」と言って、代わりに自分のイスタンブールカードをタッチパネルに差し出して我々をバスに乗れるようにしてくれました。感謝感激です。

ここまでで書いたように、序盤はちょっとしたコミュニケーションミスに加えて、そもそもイスタンブール式の勝手がわからないことによるミスが連発し、早速3㎞30分の徒歩が加わったのも相まってグッタリと疲れてしまいました。しかし多くの人の優しさによりようやく公共交通機関に乗れた時の安堵感は絶大なものでした。到着したバス停からルメリ・ヒサルの入口を間違えて30℃近い酷暑の中で1㎞↑50mのウォークトレが追加となるも、ここまでのミスの対処の方が遥かに大変だったので自分で解決できる程度のことという傷の浅さなど何でもなかったです。何より空港に降り立ってから約5時間の悪戦苦闘の末、トルコ旅行第一の観光目的地に着くことができたのです、、、その感慨たるや筆舌しがたく、その時の我々には何でも笑って済ませられそうな勢いがありました。

ルメリ・ヒサルでは窓口でミュージアム・パスポートを入手することができました。3500TLと高額でしたが、これはこの後の行程を鑑みても入手しておいて良かったです。ルメリ・ヒサルの受付のお姉さんはパスポートを購入したにも関わらず「え、ルメリ・ヒサルも入るの!?」という感じでなぜかちょっと驚いた様子でした。ルメリ・ヒサルはイスタンブールからボスポラス海峡沿いを北に10㎞以上離れた郊外で、他には観光地もないような場所です。これは小泉くんとも話したことですが、恐らくアジア人でこんなコアな場所を見学に来る人もいないのでしょう、、、

ルメリ・ヒサルはメフメト2世がヨーロッパ側に建設したコンスタンティノープル攻略のための砦です。ボスポラス海峡を通る船舶を上から砲撃できる機能を持っているだけでなく、アジア側の対岸に存在するアナドル・ヒサルとの関係も私視点では注目でした。前述しましたが、アナドル・ヒサルもルメリ・ヒサルの対岸にある軍事用の砦であり、これを建設したのはメフメト2世の曾祖父である雷帝バヤズィト1世です。実はオスマン帝国にとってコンスタンティノープルは何十年にも渡って奪いたいと考えられてきた悲願の地であり、バヤズィト1世はメフメト2世より60年以上前に陥落目前まで追い詰めています。(なぜか何の関係もなく突然東からやってきたモンゴル帝国のティムールという武将に倒されて夢が潰えるのですが、、、)

野心家のメフメト2世が、オスマン家に伝わる夢に挑む気持ちはどんなものだったのだろうか、曾祖父の建てたアナドル・ヒサルのことをどんな風に意識してこのルメリ・ヒサルを建てたのだろうか、ルメリ・ヒサルの塔を登ってそんな気持ちを味わってみたいと思いました。ルメリ・ヒサルの上からメフメト2世も観ていたであろうコンスタンティノープルが、特にその象徴であるアヤソフィアが観えたりしたらエモくて最高だなと思いワクワクしていましたが、さすがに砦の一番上までは入れなかったため観えませんでした。しかし、ルメリ・ヒサルからは確かにボスポラス海峡が一望でき、如何にも中世の軍事施設だなという感想を抱きました。この砦をわずかに4ヶ月で造営したというのも驚きで、オスマン帝国の勢いや財力を象徴するエピソードだとも思いました。

[(↓)苦労に苦労を重ねて辿り着いたルメリ・ヒサル。ボスポラス海峡が一望できます。メフメトはここで虎視眈々とコンスタンティノープルを狙っていたのでしょう]

ルメリ・ヒサルは一つだけ離れた場所にあったので、すぐに折り返しのバスを拾います。チャージできる券売機がなかったので小泉くんのバス代は自分が2回タッチすることで代替可能でした。次の目的地はドルマバフチェ宮殿です。

このドルマバフチェ宮殿は事前打ち合わせで行くか行かないかを少し議論した場所でした。ドルマバフチェ宮殿は19世紀に西洋化していく流れの中で作られた、当時のヨーロッパ流行のバロック様式とオスマン様式を折衷した豪奢な宮殿です。4日間しかない旅程はシビアで優先順位付けをしなければ行けない中で、イスラム文化を味わう場としてはどうかという話を小泉くんとしていましたが、歴史の名場面が刻まれた場所の一つだったので、私は行きたいと主張しました。特に観たかったのはメフメト6世が旅立つ波止場です。

メフメト6世はオスマン帝国最後のスルタンで、1922年に起きたトルコ革命により彼はイギリスの軍艦でマルタへ亡命します。このような経緯を持つ人物としては当然ですが国内でもあまり人気も評価も高くないようです。ドルマバフチェ宮殿にある波止場はメフメト6世の亡命の舞台であり、このシーンは資料集の写真にも多く残っています。オスマン帝国623年の歴史に幕を閉じる一場面、彼の全身から無力さや諦観や哀愁が現れており、私はその写真に深い感銘を受けました。(あくまで私の主観ですが、メフメト6世は眼鏡をかけた小柄な男性で、どこか昭和天皇を思わせるような哀愁漂う雰囲気がそのシーンの物悲しさを増加させているのかもしれません)

とうとうその波止場に辿り着いた時の感動は忘れられません。この旅を通していろいろな気付きや感慨はありましたが、やはり自分が勉強をして観たいと望んだ場所を自分の目で観るという感動が一番大きかったです。

波止場は西洋式の豪奢な門があり、如何にもフォトジェニックなスポットだったので写真撮影の行列が絶えませんでした。ほんの100年前には国の行く末を左右する大事件が起こり、また哀愁溢れる一場面を彩ったこの地が、現在では着飾った民衆によって賑わっている様子というのも歴史の皮肉を感じて非常に良かったです。

ドルマバフチェ宮殿の中を覗いていて、もちろん豪華絢爛さに圧倒されましたが、同時に感じたのはオスマン帝国のヨーロッパに対する気負いです。日本で言うと明治時代、鹿鳴館で日本人がスーツとドレスに身を包んで社交ダンスを嗜み、文化を真似しながら西欧に追い付こうと必死だったと言われていますが、それに似た気負った態度を建物全体から感じました。特にこの後トプカプ宮殿にも行ったのですが、トプカプ宮殿はもっと着実にイスラム文化に寄せた施設というか、例えば壁にはトルコ装飾として知られるようなターコイズブルーを基調とした模様が多くありましたが、ドルマバフチェ宮殿では豪華絢爛なシャンデリアやヨーロッパ式の装飾品ばかりが目立っていて、正直オスマン様式との折衷という要素はかなり薄いように感じられました。この宮殿内にもハレムと呼ばれる、スルタンが妻や子供と過ごすためのプライベートスペースがあるのですが、本館とハレムを比較すると本館の余所行き感が際立つように感じました。本館はヨーロッパからの来賓をもてなす場所として使われていたのでオスマン帝国の首脳陣にとって「舐められてはいけない」場所だったのではないかと想像しました。

この時期の外交としては第32代アブデュルアズィズのエピソードが有名です。彼は1867年にパリで開催中だった万国博覧会の視察を目的に、オスマン帝国のスルタンとしては史上初となる西欧諸国歴訪を行っており、このときイギリスのビクトリア女王やフランスのナポレオン3世と面会していると記録されています。(あとで調べたら豪華なシャンデリアはビクトリア女王から贈られたものとありました)

確かにこの時期のイギリスやフランスはアジアやアフリカ諸国の植民地化に熱を入れている真っ最中です。1857年にはアジアの大国だったインドが大反乱を抑え込まれイギリスに植民地化されるという大きな動きがありました。「西欧諸国に舐められてはいけない」とオスマン帝国が気負うのはある種必然だったかもしれません。

トルコというヨーロッパとイスラムとアジアという多様な文化の結節点となる国が生まれた背景にはただ単に地理的に近かったというだけでなく、まだ植民地化や領土争いの戦争が当たり前にあった時代に、国と国との緊張関係をどうすべきか人々が苦悩した末に生まれたのではないか、そんな背景も感じ取ることができました。

ドルマバフチェ宮殿を出て水を買い、次の目的地であるガラタ塔は、公共交通機関ではなんとも行きにくいところにあったのでここもさらに歩きました。(+3㎞↑100m程度でしょうか、、、イスタンブールはとにかく坂が多いのです、、、)

イスタンブールの一番のメインどころは有名なアヤソフィアやトプカプ宮殿がある旧市街地と言われる地区ですが、そこから北に金角湾を渡った対岸の地区はガラタ地区と呼ばれています。メフメト2世は”征服王”の異名で知られていますが、信教の自由に関してはかなり寛容な姿勢を取っていたようです。この地域には、ビザンツ帝国時代にはメフメト2世側についてコンスタンティノープル陥落のキッカケを作ったと言われているジェノバ人が住んでおり、またメフメト2世の支配後から現代に至るまでキリスト教徒やユダヤ教徒も住んでいたそうです。1492年、キリスト教徒によるレコンキスタ(国土回復運動)と呼ばれる、現在のスペインからのユダヤ人追放が行われますが、この時のユダヤ人の一部を受け容れた国家の一つがオスマン帝国でした。

ガラタ塔はほとんどの旅行雑誌に掲載されているようなイスタンブールの絶景スポットでしたが、そういう背景も調べていたので、途中のガラタ地区の街並みからも多様な人種や民族が混ざり合った雰囲気も感じられるといいなと思っていました。

しかし、ふとこの辺りで気付いたのですが、我々はかなり疲れていたのでした。

この頃時刻は13時を周り、朝3時頃に機内食を食べてからすでに10時間が経過、しかも気温も高く日差しも強く、目の前には延々と続く坂道。ヨーロッパ風の街並みは綺麗でしたが、そもそもドルマバフチェ宮殿を観た後なのでそこまでの感慨もなく、だいぶ疲弊した状態で坂を登るのみだったのがこの辺りの記憶です。

やっぱり到着の興奮やらトラブル対応やらで一生懸命になっている時ってアドレナリンが出ていて、疲労やら空腹なんていつの間にか意識の外に出てて、ふと冷静になった時にドッと来るんですよね。

しかし、この疲労もガラタ塔に登ると吹っ飛びました。

金角湾、ボスポラス海峡、イスタンブールの旧市街地にあるアヤソフィアとトプカプ宮殿、ここは息を呑むような、絶対に行くべき絶景スポットで間違いありませんでした。

実は当初は「旧市街地にある世界遺産群(アヤソフィアやトプカプ宮殿)にどれだけ時間をかけるべきか」はかなり悩んでいてこのガラタ塔も優先順位付けで少し議論になったスポットでした。しかし、やっぱり人間というのは単純で高いところと絶景が好きなのです。(よく考えるとこのリアクション、空からイスタンブールの夜景が観えた時の興奮と全く同じです。「馬鹿と煙は高いところが好き」とはよく言ったもの)

歴史的な観点ではガラタ塔はコンスタンティノープルを攻める際の武器庫として使われていました。ルメリ・ヒサルの時と異なり、イスタンブールの旧市街地は目と鼻の先で、その全容が見渡せます。

メフメトはここからどんな気持ちでコンスタンティノープルの街を観ていたのでしょうか?

彼の目から当時キリスト教会だったアヤソフィアはどんな風に見えていて、アヤソフィアをイスラム教のモスクに変えるという構想はいつから考えていたのでしょうか?

コンスタンティノープル攻略のキッカケとなる船の丘越えはもしかしたらこの塔にいる時に思いついたのでしょうか?

やっぱり現地で観てみるといろいろな空想が広がります。メフメトの気持ちになってイスタンブール(コンスタンティノープル)の街を見渡してみるという、とてもやりたかったことを達成できました。

さて、ここで気持ちもだいぶ復活。ルメリ・ヒサルまでのトラブルで1時間ほど遅れていましたが、当初から昼食を食べたいと望んでいた漁港が目の前です!

この漁港ではトルコのB級グルメ?として有名なサバサンドを食べたかったのです。

匂いに誘われて屋台に行くと、それはそれは大きなサバがたれをつけて網焼きに!

サバサンドは実はパンとの相性が微妙で「その微妙さを楽しむのも一興」みたいな表現をされるような、B級グルメ的な位置づけ料理なのだと小泉くんが教えてくれましたが※、その屋台のサバサンドは、なんとトルティーヤに具を巻いてくれるタイプでたれとサバと生野菜と相性抜群の絶品料理でした。空腹も相まって美味すぎて橋を渡る数分の間に瞬く間に腹に収まりました。ターキッシュエアラインズの機内食は美味しかったですが、正直羽田ーイスタンブール便のトルコ料理はかなり日本人の口に合うように寄せているのではないかと勘ぐっていたので、この現地屋台で買う90TLのお手軽サバサンドが自分の口に合ってめちゃくちゃ美味かったことにはすごく安心しました。

※ちなみに小泉くんはこの旅行に臨むにあたってトルコ料理の勉強や研究もしてきたらしく、トルコ料理店でも食べたし、何品かは自分でも作ってみたとのこと!探求心がすごい!

さて、なんとかイスタンブールの旅も落ち着いてきたところで、第二幕を終わります。明日はイスタンブール1日目の後編を投稿します。

[(↓)これはもうB級グルメなんて呼べないですね!鯖をこんなに美味しくできるなんて、さすが世界三大料理。]

このドルマバフチェ宮殿は事前打ち合わせで行くか行かないかを少し議論した場所でした。ドルマバフチェ宮殿は19世紀に西洋化していく流れの中で作られた、当時のヨーロッパ流行のバロック様式とオスマン様式を折衷した豪奢な宮殿です。4日間しかない旅程はシビアで優先順位付けをしなければ行けない中で、イスラム文化を味わう場としてはどうかという話を小泉くんとしていましたが、歴史の名場面が刻まれた場所の一つだったので、私は行きたいと主張しました。特に観たかったのはメフメト6世が旅立つ波止場です。

メフメト6世はオスマン帝国最後のスルタンで、1922年に起きたトルコ革命により彼はイギリスの軍艦でマルタへ亡命します。このような経緯を持つ人物としては当然ですが国内でもあまり人気も評価も高くないようです。ドルマバフチェ宮殿にある波止場はメフメト6世の亡命の舞台であり、このシーンは資料集の写真にも多く残っています。オスマン帝国623年の歴史に幕を閉じる一場面、彼の全身から無力さや諦観や哀愁が現れており、私はその写真に深い感銘を受けました。(あくまで私の主観ですが、メフメト6世は眼鏡をかけた小柄な男性で、どこか昭和天皇を思わせるような哀愁漂う雰囲気がそのシーンの物悲しさを増加させているのかもしれません)

とうとうその波止場に辿り着いた時の感動は忘れられません。この旅を通していろいろな気付きや感慨はありましたが、やはり自分が勉強をして観たいと望んだ場所を自分の目で観るという感動が一番大きかったです。

波止場は西洋式の豪奢な門があり、如何にもフォトジェニックなスポットだったので写真撮影の行列が絶えませんでした。ほんの100年前には国の行く末を左右する大事件が起こり、また哀愁溢れる一場面を彩ったこの地が、現在では着飾った民衆によって賑わっている様子というのも歴史の皮肉を感じて非常に良かったです。

ドルマバフチェ宮殿の中を覗いていて、もちろん豪華絢爛さに圧倒されましたが、同時に感じたのはオスマン帝国のヨーロッパに対する気負いです。日本で言うと明治時代、鹿鳴館で日本人がスーツとドレスに身を包んで社交ダンスを嗜み、文化を真似しながら西欧に追い付こうと必死だったと言われていますが、それに似た気負った態度を建物全体から感じました。特にこの後トプカプ宮殿にも行ったのですが、トプカプ宮殿はもっと着実にイスラム文化に寄せた施設というか、例えば壁にはトルコ装飾として知られるようなターコイズブルーを基調とした模様が多くありましたが、ドルマバフチェ宮殿では豪華絢爛なシャンデリアやヨーロッパ式の装飾品ばかりが目立っていて、正直オスマン様式との折衷という要素はかなり薄いように感じられました。この宮殿内にもハレムと呼ばれる、スルタンが妻や子供と過ごすためのプライベートスペースがあるのですが、本館とハレムを比較すると本館の余所行き感が際立つように感じました。本館はヨーロッパからの来賓をもてなす場所として使われていたのでオスマン帝国の首脳陣にとって「舐められてはいけない」場所だったのではないかと想像しました。

この時期の外交としては第32代アブデュルアズィズのエピソードが有名です。彼は1867年にパリで開催中だった万国博覧会の視察を目的に、オスマン帝国のスルタンとしては史上初となる西欧諸国歴訪を行っており、このときイギリスのビクトリア女王やフランスのナポレオン3世と面会していると記録されています。(あとで調べたら豪華なシャンデリアはビクトリア女王から贈られたものとありました)

確かにこの時期のイギリスやフランスはアジアやアフリカ諸国の植民地化に熱を入れている真っ最中です。1857年にはアジアの大国だったインドが大反乱を抑え込まれイギリスに植民地化されるという大きな動きがありました。「西欧諸国に舐められてはいけない」とオスマン帝国が気負うのはある種必然だったかもしれません。

トルコというヨーロッパとイスラムとアジアという多様な文化の結節点となる国が生まれた背景にはただ単に地理的に近かったというだけでなく、まだ植民地化や領土争いの戦争が当たり前にあった時代に、国と国との緊張関係をどうすべきか人々が苦悩した末に生まれたのではないか、そんな背景も感じ取ることができました。

ドルマバフチェ宮殿を出て水を買い、次の目的地であるガラタ塔は、公共交通機関ではなんとも行きにくいところにあったのでここもさらに歩きました。(+3㎞↑100m程度でしょうか、、、イスタンブールはとにかく坂が多いのです、、、)

イスタンブールの一番のメインどころは有名なアヤソフィアやトプカプ宮殿がある旧市街地と言われる地区ですが、そこから北に金角湾を渡った対岸の地区はガラタ地区と呼ばれています。メフメト2世は”征服王”の異名で知られていますが、信教の自由に関してはかなり寛容な姿勢を取っていたようです。この地域には、ビザンツ帝国時代にはメフメト2世側についてコンスタンティノープル陥落のキッカケを作ったと言われているジェノバ人が住んでおり、またメフメト2世の支配後から現代に至るまでキリスト教徒やユダヤ教徒も住んでいたそうです。1492年、キリスト教徒によるレコンキスタ(国土回復運動)と呼ばれる、現在のスペインからのユダヤ人追放が行われますが、この時のユダヤ人の一部を受け容れた国家の一つがオスマン帝国でした。

ガラタ塔はほとんどの旅行雑誌に掲載されているようなイスタンブールの絶景スポットでしたが、そういう背景も調べていたので、途中のガラタ地区の街並みからも多様な人種や民族が混ざり合った雰囲気も感じられるといいなと思っていました。

しかし、ふとこの辺りで気付いたのですが、我々はかなり疲れていたのでした。

この頃時刻は13時を周り、朝3時頃に機内食を食べてからすでに10時間が経過、しかも気温も高く日差しも強く、目の前には延々と続く坂道。ヨーロッパ風の街並みは綺麗でしたが、そもそもドルマバフチェ宮殿を観た後なのでそこまでの感慨もなく、だいぶ疲弊した状態で坂を登るのみだったのがこの辺りの記憶です。

やっぱり到着の興奮やらトラブル対応やらで一生懸命になっている時ってアドレナリンが出ていて、疲労やら空腹なんていつの間にか意識の外に出てて、ふと冷静になった時にドッと来るんですよね。

しかし、この疲労もガラタ塔に登ると吹っ飛びました。

金角湾、ボスポラス海峡、イスタンブールの旧市街地にあるアヤソフィアとトプカプ宮殿、ここは息を呑むような、絶対に行くべき絶景スポットで間違いありませんでした。

実は当初は「旧市街地にある世界遺産群(アヤソフィアやトプカプ宮殿)にどれだけ時間をかけるべきか」はかなり悩んでいてこのガラタ塔も優先順位付けで少し議論になったスポットでした。しかし、やっぱり人間というのは単純で高いところと絶景が好きなのです。(よく考えるとこのリアクション、空からイスタンブールの夜景が観えた時の興奮と全く同じです。「馬鹿と煙は高いところが好き」とはよく言ったもの)

歴史的な観点ではガラタ塔はコンスタンティノープルを攻める際の武器庫として使われていました。ルメリ・ヒサルの時と異なり、イスタンブールの旧市街地は目と鼻の先で、その全容が見渡せます。

メフメトはここからどんな気持ちでコンスタンティノープルの街を観ていたのでしょうか?

彼の目から当時キリスト教会だったアヤソフィアはどんな風に見えていて、アヤソフィアをイスラム教のモスクに変えるという構想はいつから考えていたのでしょうか?

コンスタンティノープル攻略のキッカケとなる船の丘越えはもしかしたらこの塔にいる時に思いついたのでしょうか?

やっぱり現地で観てみるといろいろな空想が広がります。メフメトの気持ちになってイスタンブール(コンスタンティノープル)の街を見渡してみるという、とてもやりたかったことを達成できました。

さて、ここで気持ちもだいぶ復活。ルメリ・ヒサルまでのトラブルで1時間ほど遅れていましたが、当初から昼食を食べたいと望んでいた漁港が目の前です!

この漁港ではトルコのB級グルメ?として有名なサバサンドを食べたかったのです。

匂いに誘われて屋台に行くと、それはそれは大きなサバがたれをつけて網焼きに!

サバサンドは実はパンとの相性が微妙で「その微妙さを楽しむのも一興」みたいな表現をされるような、B級グルメ的な位置づけ料理なのだと小泉くんが教えてくれましたが※、その屋台のサバサンドは、なんとトルティーヤに具を巻いてくれるタイプでたれとサバと生野菜と相性抜群の絶品料理でした。空腹も相まって美味すぎて橋を渡る数分の間に瞬く間に腹に収まりました。ターキッシュエアラインズの機内食は美味しかったですが、正直羽田ーイスタンブール便のトルコ料理はかなり日本人の口に合うように寄せているのではないかと勘ぐっていたので、この現地屋台で買う90TLのお手軽サバサンドが自分の口に合ってめちゃくちゃ美味かったことにはすごく安心しました。

※ちなみに小泉くんはこの旅行に臨むにあたってトルコ料理の勉強や研究もしてきたらしく、トルコ料理店でも食べたし、何品かは自分でも作ってみたとのこと!探求心がすごい!

さて、なんとかイスタンブールの旅も落ち着いてきたところで、第二幕を終わります。明日はイスタンブール1日目の後編を投稿します。

[(↓)これはもうB級グルメなんて呼べないですね!鯖をこんなに美味しくできるなんて、さすが世界三大料理。]

Diary

[23/10/7 08:32 by T.T]

トルコ歴史探訪について①(出発前準備編)

こんにちは、横浜オリエンテーリングクラブ所属5年目の田邉拓也です。

CC7では兼部をする入間市OLCで1走を走り、ちゃっかり入賞を掴みました。しかし、ここ最近めっきりオリエンテーリングができていないので(2023年度の大会参加実績は3回、と〇ントリー王の前ではもはや塵のような数です)、今回はオリエンテーリングとは全く関係ない内容を書いてみようと思います。

つい先日行ってきたばかりのトルコ歴史探訪旅行について書きます。

はじめにお断りしておきますが、死ぬほど長くなってしまっているので投稿を4回から5回に分割しようと思います。これを投稿する今、まだ半分も書き切れていません。また、まず書き切ろうと頑張っているので誤字脱字をお許しください。あとかなりマニアックな上に若干間違った内容を書いているかも…

…と言い訳だけで1ページ埋まっちゃいそうなのでこの辺で止めます。初回投稿であまりにも不評だったら更新を止めますので、さぁ、始めていきましょう。

きっかけはコテンラジオという歴史のポッドキャストを聴いていたことでした。

https://coten.co.jp/services/cotenradio/

私は中学高校時代、歴史の授業はずっと寝ていて何一つ覚えていないような歴史弱者でしたが、このポッドキャストはメインパーソナリティの3人の語りが心地よく軽妙で面白い上に、人物や場面の切り取り方・考察の仕方なども非常に面白くて、3年前くらいから継続して聴いていました。

今回の歴史探訪の企画者である入間市OLCの小泉知貴くんは同じくコテンラジオの愛聴者であり、しばしば感想や気付きを議論する仲でした。私は彼が時々SNSでコテンラジオを推薦しているのを見て、聴き始めました。彼は博学かつ勉強家で、奈良や北海道をはじめ、重要な遺産や遺跡について机上で勉強し、さらに自分の目で確かめに行くような生活をしていました。彼との議論の中で特に盛り上がったのがコテンラジオ#123~132で取り上げられた「オスマン帝国」の回です。https://www.youtube.com/watch?v=oR2IGddFvJ8(もし聴く場合、YoutubeよりもSpotifyなどの音声メディアをおすすめします)

オスマン帝国は現在のトルコ共和国、特にイスタンブールを中心に栄えました。

イスタンブールはボスポラス海峡という大陸を東西に2分割する海峡を境に、そこから東側はアジア、西側はヨーロッパとされているという世界地図的にも特徴的な場所にあります。また歴史的には、383年から1453年という1000年以上もの期間、ビザンツ帝国というキリスト教圏の国がコンスタンティノープルという名前の首都を置いており、1453年からはイスラム教圏のオスマン帝国が征服してイスタンブールに改称されたという背景を抱えています。そしてこの特殊性のために今でもイスラム教とキリスト教の双方の文化が混じり合っているという非常に興味深い都市です。

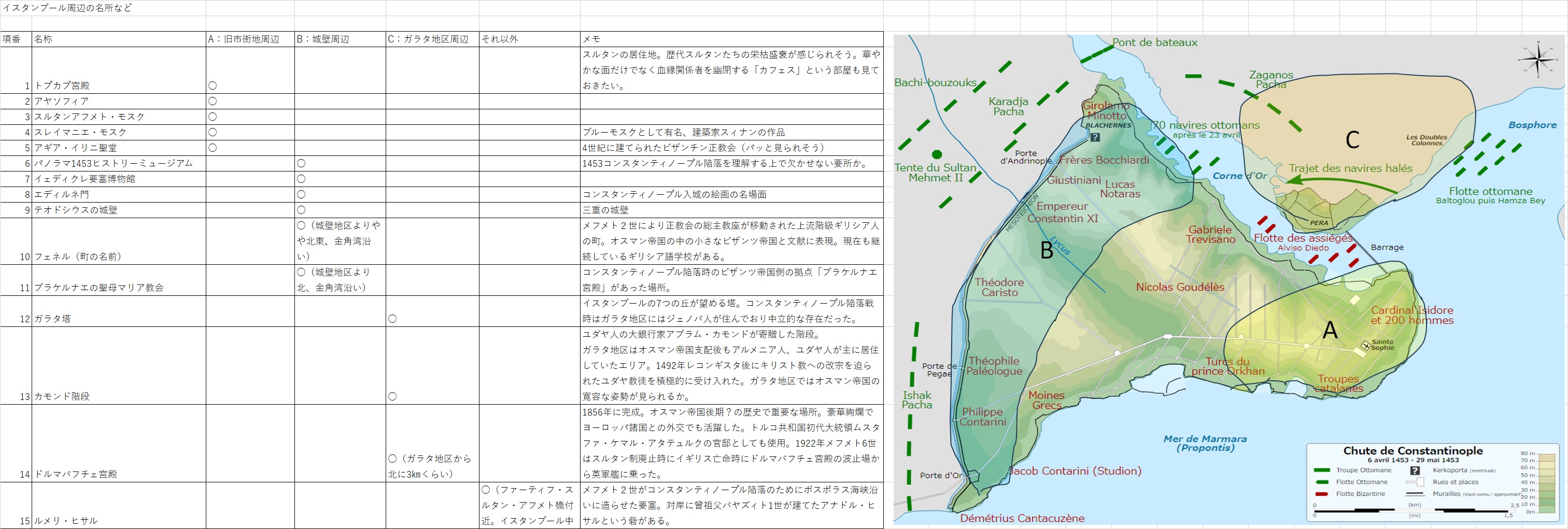

コテンラジオでは1453年の「コンスタンティノープル陥落」の戦いを一つメイントピックとして取り上げています。三重の防壁を持つ防御力最強都市として紹介されるコンスタンティノープルと奇抜な作戦でそれを攻略するオスマン帝国軍・メフメト2世の戦いはもちろん非常に面白いのですが、このシリーズの総括として出てくる”民族”や”ナショナリズム”に関する説明が私にとっては強く印象に残っています。

(以下の要約も「意味がわからない」もしくは「何が面白いのかわからない」という感想を抱かれると思いますが、何かひっかかるものがあったらぜひコテンラジオを聴いてほしいです。)

"オスマン帝国はトルコだと思われがちだし、歴史の資料にも”オスマン-トルコ帝国”と書かれがちだが、もっと複雑で正確にはオスマン帝国はトルコではない。その証拠に、オスマン帝国の人たちは自分たちのことを“オスマン-トルコ”なんて言ったことは一度もなかった。“民族”という概念は第一次世界大戦の時に初めて登場した。世界大戦の混乱で大国から新しい国が独立し、国という定義が揺らぐ中で、自国民に「自分たちはどのようなまとまりか」を納得いく形で示す必要があった。このため”民族”という概念は、過去を再定義して、現代を生きる人を納得させるために登場した側面がある。

もちろんこの時代に限らず、例えばオスマン帝国には”イスラム教”や”オスマン家”といったオスマン帝国なりのまとまり方があり「どのような概念によって自分の支配地域の国民を納得させてまとめていけばいいのか」は歴史を通じて各国が悩んできたことである。現代ではこうした自国への帰属意識は”ナショナリズム”という言葉で表現され、”ナショナリズムの醸成”は今でも続いている各国の難しい課題の一つである。"

上記の論点は小泉くんともよく話すテーマでした。コテンラジオは全テーマ通じて「国」とか「民族」とか「株式会社」とか、その他諸々の概念が当たり前にある前の世界を想像させてくれる点が、やはりとても面白いです。

トルコについては”ヨーロッパとアジアの境にある異文化の混じり合う国?”という程度の認識でしたが、コテンラジオを聴いてからは上述したように一つの地に幾層もの異文化が重なり合った場所という捉え方ができるようになり、強く惹かれました。

加えて、自分が生まれた日本は島国かつ国家全体の雰囲気として宗教観が薄く、それらが世界的には特殊な環境というのも全く意識していなかった気付きでした。

ロシアーウクライナの戦争があるので現代の価値観では気軽に議論しにくい話かもしれませんが、大陸国家同士が隣り合いながらライバル関係を持ち、戦争により領土を増減させていたというのは歴史上ではごく一般的に起こっていたことであり、他国の侵略と支配を意識しながら国を維持するという考え方は、海という自然の要害に守られた日本ではなかなか起こらない事態です。一つの土地を守ったり奪ったり、さらには何かしらの文化がすでに築かれていた土地に定住したりする感覚はどんなものなのでしょうか?

そしてさらに宗教的観点からも、私自身が宗教観が薄いので少し感覚が掴みにくいのですが、歴史上では国や宗教者が対立する別の宗教の信者を強制的に改宗させるといった事態も起こっているはずです。しかし、メフメト2世はイスタンブールという都市を作る上で元々あったキリスト教文化にも寛容で、どこか愛しているような側面もあったという記述があります。実際に世界遺産のアヤソフィアは6世紀に建設されたキリスト教会を取り壊さずにそのままイスラム教のモスクに改修して使っています。「支配した異教徒の街を慈しみ守りながら、その地に新しい文化を築いていく」とはどんな感覚なのでしょうか?

どちらの観点からもコンスタンティノープル陥落は歴史的にセンセーショナルであり、そんな歴史が刻まれた地にどんな風景が広がっているのか、歴史のストーリーに想いを馳せながら観てみたいと思っていました。

このような議論をしていた流れから小泉くんの提案でトルコ歴史探訪をしないか誘われました。確かに「コンスタンティノープルの城壁をいつか観てみたい」とは言っていたものの正直に言えば、最初はあまりにも実感が湧かず冗談かと思うような感覚もありました。海外旅行自体が卒業旅行以来10年振りだったのもあり、ちょっと実感が湧かな過ぎて「え、自分が、、、行くの、、、本当に、、、?」というくらいの戸惑いと違和感がありました。戸惑いや違和感という言葉はネガティブなニュアンスで使われることが多いものですが、ここ5年くらいは少しポジティブな受け止め方をできるようになってきました。この戸惑いや違和感の先にある「いつもの自分だったらしないような選択肢」を選んだ先には、いつもの自分と違うリアクションを見せる知らない自分がいて、こういう気付きが人生を動かすヒントになるのではないか、そんな風に捉えているからです。(もちろん慣れない選択をして後悔することもあるでしょう)

今回は曲がりなりにも自分が3年も継続して興味を持てていることですし、きっとポジティブな方向に転ぶだろうと直観が囁いていたので割とすぐに行くことを決断しました。

しかし、元来小心者なので「行く」と決断した後も「いつもと違う選択をしてやったぜ、ハハハ、どうだ!」みたいな強気モードと「あぁ、なんて慣れないことをしちゃってるんだろう、本当に大丈夫かなぁ、、、」みたいな弱気モードが、天使と悪魔のように自分の中に去来しており、よく考えるとこの感覚は出発直前まで続いていたように思います。

それにしてもこれは大変なチャンスです。私は小泉くんとは異なり日本国内ですら歴史探訪を意識した旅行をしたことはありませんでしたが、「歴史について自分からテーマ設定をして文献を調査し、その土地に足を運んで実際に自分の目で見たものや肌で感じたものを学びとして蓄積していく(しかもそれを海外を舞台にして)」そんな経験を一生に一度くらいしてみてもいいではないかと思いました。また外国語も苦手で歴史調査もやったことはありませんが、そもそも「やってみる」とは言っても本当の初学者はどうやって何から始めていいかすらわからず何も踏み出せないものです。(最近は「オリエンテーリングを社会人から始めるには?」問題でもこの類の話はよく聴きますよね)

もちろん上に書いた”民族”や”ナショナリズム”だなんて難しいことは旅行の短い滞在時間では何も感じ取れないかもしれません。しかし何事も自分で体験してみれば当初想像もしていなかったような気付きが得られるもの、この機会に歴史学習や歴史探訪の経験がある小泉くんから学ばせてもらい、一歩を踏み出すことができれば、これほど価値のあることはなかなかありません。気持ちがオロオロしたり、準備に苦労したりもしましたが、やっぱりこれは自分の殻を破る大きなチャンスだということだけは確信していました。

CC7では兼部をする入間市OLCで1走を走り、ちゃっかり入賞を掴みました。しかし、ここ最近めっきりオリエンテーリングができていないので(2023年度の大会参加実績は3回、と〇ントリー王の前ではもはや塵のような数です)、今回はオリエンテーリングとは全く関係ない内容を書いてみようと思います。

つい先日行ってきたばかりのトルコ歴史探訪旅行について書きます。

はじめにお断りしておきますが、死ぬほど長くなってしまっているので投稿を4回から5回に分割しようと思います。これを投稿する今、まだ半分も書き切れていません。また、まず書き切ろうと頑張っているので誤字脱字をお許しください。あとかなりマニアックな上に若干間違った内容を書いているかも…

…と言い訳だけで1ページ埋まっちゃいそうなのでこの辺で止めます。初回投稿であまりにも不評だったら更新を止めますので、さぁ、始めていきましょう。

きっかけはコテンラジオという歴史のポッドキャストを聴いていたことでした。

https://coten.co.jp/services/cotenradio/

私は中学高校時代、歴史の授業はずっと寝ていて何一つ覚えていないような歴史弱者でしたが、このポッドキャストはメインパーソナリティの3人の語りが心地よく軽妙で面白い上に、人物や場面の切り取り方・考察の仕方なども非常に面白くて、3年前くらいから継続して聴いていました。

今回の歴史探訪の企画者である入間市OLCの小泉知貴くんは同じくコテンラジオの愛聴者であり、しばしば感想や気付きを議論する仲でした。私は彼が時々SNSでコテンラジオを推薦しているのを見て、聴き始めました。彼は博学かつ勉強家で、奈良や北海道をはじめ、重要な遺産や遺跡について机上で勉強し、さらに自分の目で確かめに行くような生活をしていました。彼との議論の中で特に盛り上がったのがコテンラジオ#123~132で取り上げられた「オスマン帝国」の回です。https://www.youtube.com/watch?v=oR2IGddFvJ8(もし聴く場合、YoutubeよりもSpotifyなどの音声メディアをおすすめします)

オスマン帝国は現在のトルコ共和国、特にイスタンブールを中心に栄えました。

イスタンブールはボスポラス海峡という大陸を東西に2分割する海峡を境に、そこから東側はアジア、西側はヨーロッパとされているという世界地図的にも特徴的な場所にあります。また歴史的には、383年から1453年という1000年以上もの期間、ビザンツ帝国というキリスト教圏の国がコンスタンティノープルという名前の首都を置いており、1453年からはイスラム教圏のオスマン帝国が征服してイスタンブールに改称されたという背景を抱えています。そしてこの特殊性のために今でもイスラム教とキリスト教の双方の文化が混じり合っているという非常に興味深い都市です。

コテンラジオでは1453年の「コンスタンティノープル陥落」の戦いを一つメイントピックとして取り上げています。三重の防壁を持つ防御力最強都市として紹介されるコンスタンティノープルと奇抜な作戦でそれを攻略するオスマン帝国軍・メフメト2世の戦いはもちろん非常に面白いのですが、このシリーズの総括として出てくる”民族”や”ナショナリズム”に関する説明が私にとっては強く印象に残っています。

(以下の要約も「意味がわからない」もしくは「何が面白いのかわからない」という感想を抱かれると思いますが、何かひっかかるものがあったらぜひコテンラジオを聴いてほしいです。)

"オスマン帝国はトルコだと思われがちだし、歴史の資料にも”オスマン-トルコ帝国”と書かれがちだが、もっと複雑で正確にはオスマン帝国はトルコではない。その証拠に、オスマン帝国の人たちは自分たちのことを“オスマン-トルコ”なんて言ったことは一度もなかった。“民族”という概念は第一次世界大戦の時に初めて登場した。世界大戦の混乱で大国から新しい国が独立し、国という定義が揺らぐ中で、自国民に「自分たちはどのようなまとまりか」を納得いく形で示す必要があった。このため”民族”という概念は、過去を再定義して、現代を生きる人を納得させるために登場した側面がある。

もちろんこの時代に限らず、例えばオスマン帝国には”イスラム教”や”オスマン家”といったオスマン帝国なりのまとまり方があり「どのような概念によって自分の支配地域の国民を納得させてまとめていけばいいのか」は歴史を通じて各国が悩んできたことである。現代ではこうした自国への帰属意識は”ナショナリズム”という言葉で表現され、”ナショナリズムの醸成”は今でも続いている各国の難しい課題の一つである。"

上記の論点は小泉くんともよく話すテーマでした。コテンラジオは全テーマ通じて「国」とか「民族」とか「株式会社」とか、その他諸々の概念が当たり前にある前の世界を想像させてくれる点が、やはりとても面白いです。

トルコについては”ヨーロッパとアジアの境にある異文化の混じり合う国?”という程度の認識でしたが、コテンラジオを聴いてからは上述したように一つの地に幾層もの異文化が重なり合った場所という捉え方ができるようになり、強く惹かれました。

加えて、自分が生まれた日本は島国かつ国家全体の雰囲気として宗教観が薄く、それらが世界的には特殊な環境というのも全く意識していなかった気付きでした。

ロシアーウクライナの戦争があるので現代の価値観では気軽に議論しにくい話かもしれませんが、大陸国家同士が隣り合いながらライバル関係を持ち、戦争により領土を増減させていたというのは歴史上ではごく一般的に起こっていたことであり、他国の侵略と支配を意識しながら国を維持するという考え方は、海という自然の要害に守られた日本ではなかなか起こらない事態です。一つの土地を守ったり奪ったり、さらには何かしらの文化がすでに築かれていた土地に定住したりする感覚はどんなものなのでしょうか?

そしてさらに宗教的観点からも、私自身が宗教観が薄いので少し感覚が掴みにくいのですが、歴史上では国や宗教者が対立する別の宗教の信者を強制的に改宗させるといった事態も起こっているはずです。しかし、メフメト2世はイスタンブールという都市を作る上で元々あったキリスト教文化にも寛容で、どこか愛しているような側面もあったという記述があります。実際に世界遺産のアヤソフィアは6世紀に建設されたキリスト教会を取り壊さずにそのままイスラム教のモスクに改修して使っています。「支配した異教徒の街を慈しみ守りながら、その地に新しい文化を築いていく」とはどんな感覚なのでしょうか?

どちらの観点からもコンスタンティノープル陥落は歴史的にセンセーショナルであり、そんな歴史が刻まれた地にどんな風景が広がっているのか、歴史のストーリーに想いを馳せながら観てみたいと思っていました。

このような議論をしていた流れから小泉くんの提案でトルコ歴史探訪をしないか誘われました。確かに「コンスタンティノープルの城壁をいつか観てみたい」とは言っていたものの正直に言えば、最初はあまりにも実感が湧かず冗談かと思うような感覚もありました。海外旅行自体が卒業旅行以来10年振りだったのもあり、ちょっと実感が湧かな過ぎて「え、自分が、、、行くの、、、本当に、、、?」というくらいの戸惑いと違和感がありました。戸惑いや違和感という言葉はネガティブなニュアンスで使われることが多いものですが、ここ5年くらいは少しポジティブな受け止め方をできるようになってきました。この戸惑いや違和感の先にある「いつもの自分だったらしないような選択肢」を選んだ先には、いつもの自分と違うリアクションを見せる知らない自分がいて、こういう気付きが人生を動かすヒントになるのではないか、そんな風に捉えているからです。(もちろん慣れない選択をして後悔することもあるでしょう)

今回は曲がりなりにも自分が3年も継続して興味を持てていることですし、きっとポジティブな方向に転ぶだろうと直観が囁いていたので割とすぐに行くことを決断しました。

しかし、元来小心者なので「行く」と決断した後も「いつもと違う選択をしてやったぜ、ハハハ、どうだ!」みたいな強気モードと「あぁ、なんて慣れないことをしちゃってるんだろう、本当に大丈夫かなぁ、、、」みたいな弱気モードが、天使と悪魔のように自分の中に去来しており、よく考えるとこの感覚は出発直前まで続いていたように思います。

それにしてもこれは大変なチャンスです。私は小泉くんとは異なり日本国内ですら歴史探訪を意識した旅行をしたことはありませんでしたが、「歴史について自分からテーマ設定をして文献を調査し、その土地に足を運んで実際に自分の目で見たものや肌で感じたものを学びとして蓄積していく(しかもそれを海外を舞台にして)」そんな経験を一生に一度くらいしてみてもいいではないかと思いました。また外国語も苦手で歴史調査もやったことはありませんが、そもそも「やってみる」とは言っても本当の初学者はどうやって何から始めていいかすらわからず何も踏み出せないものです。(最近は「オリエンテーリングを社会人から始めるには?」問題でもこの類の話はよく聴きますよね)

もちろん上に書いた”民族”や”ナショナリズム”だなんて難しいことは旅行の短い滞在時間では何も感じ取れないかもしれません。しかし何事も自分で体験してみれば当初想像もしていなかったような気付きが得られるもの、この機会に歴史学習や歴史探訪の経験がある小泉くんから学ばせてもらい、一歩を踏み出すことができれば、これほど価値のあることはなかなかありません。気持ちがオロオロしたり、準備に苦労したりもしましたが、やっぱりこれは自分の殻を破る大きなチャンスだということだけは確信していました。

[(↑)今回の旅行に向けてこんな資料を作っていました。]

この話をしたのは確か今年の3月頃だったでしょうか。そして具体的な旅程は9月のCC7後に有給も使って9/20-9/25(滞在期間は4日間)と決まりました。ここからさらにトルコ国内のどこに行きたいかを絞り込むため、文献の調査に入ります。とはいっても4月~6月は茶の里大会運営があったり仕事でも異動があってかなりバタバタと忙しかったり、本格的に調査に入ったのは7月頃からです。それまでの間に「小学館版学習まんが 世界の歴史シリーズ」全17巻+別巻イスラム編4巻(https://www.shogakukan.co.jp/pr/sereki/)を読破し、世界史の大きな流れを掴めるようにしました。固有名詞や細かい年号は全然頭に入っていませんが、どのくらいの時代にどの国とどの国がどんな風に敵対or友好関係を持っていたかはなんとなくわかるようになりました(ちなみに当初はイスラム編4巻だけを読むつもりだったのですが、結局他国との関わりの中での歴史なので全体の流れや国家間の関係が気になってしまい、全21巻を読むことになりました…)

7月からは時間のあるタイミングで図書館に行き「トルコ」「イスラム」「オスマン帝国」「ビザンツ帝国」「コンスタンティノープル」「イスタンブール」「アナトリア」などをキーワードに文献を参照していきました。

以下、本当にパラパラとチラ見しただけの本もガッツリ読んだ本もありますが、参照した文献リストを記載しておきます(購入したのは「地球の歩き方」1冊のみです)。歴史初学者なので絵や地図や写真など図説中心の資料から入り、興味を持った項目については追加で文献を読むといった流れを意識していました。

【リスト】

・イスラーム世界歴史地図(明石書店)デヴィッド・ニコル

・地図とタイムラインでわかる戦争の世界史大図鑑(河出書房新社)ピーター・スノウ

・絵で見る十字軍物語(新潮社)塩野七生

・ビジュアル図鑑中世ヨーロッパ(新星出版社)

・多元性の都市イスタンブル(大阪大学出版)宮下遼

・オスマン帝国とスルタンの600年史★(※確かこんなタイトルだったのですが、この本だけいくらネットで情報を探しても見つからないのであとで修正します)

・図説 ビザンツ帝国---刻印された千年の記憶 (ふくろうの本/世界の歴史) 根津由喜夫★

・史跡・都市を巡るトルコの歴史(ベレ出版)野中恵子★

・トロイアの真実: アナトリアの発掘現場からシュリーマンの実像を踏査する(山川出版社)大村幸弘

・トルコを知るための53章(明石書店)大村幸弘/永田雄三/内藤正典

・《世界歴史の旅》トルコ(山川出版社)大村幸弘

・バルカンの歴史 (ふくろうの本) 柴宜弘

・04 地球の歩き方 aruco トルコ(地球の歩き方編集室)

・地球の歩き方イスタンブールとトルコの大地 2019~2020(地球の歩き方編集室)

簡単な本、難しい本、1,2ページしか参照しなかった本、いろいろありますが、こうやって書き出してみると結構な分量になるのだなと感慨深いです。今回のメインテーマはオスマン帝国の栄枯盛衰でしたが、オスマン帝国だけでなく、領土を奪われたビザンツ帝国や、その他の時代のトルコ関連(アナトリア半島やイスラム)の歴史など、なるべく文献が偏らないことを意識しました。

最初は軸となるイスタンブール(コンスタンティノープル)を中心として、オスマン帝国がいつ頃、どこで、どのように領土を拡大していったかという歴史を探りましたが、今回の旅でも訪問したエディルネ(アドリアノープル)というイスタンブールより西(ヨーロッパ側)にある都市を先に支配下に納めていたのが印象的でした。世界史を知っている人には当たり前のことかもしれませんが、1453年の陥落時、コンスタンティノープルのような小さな都市一つを奪うのにはものすごく時間がかかったのにも関わらず、海側からエディルネを含めてバルカン半島の征服領域はかなり広がっていたという事実は、自分の目で地図を確認して最初に衝撃を受けた内容でした。(コンスタンティノープルを奪えないとそれより西側には進出できないのだと勘違いをしていました)

初学者だけに「そんな戦略あるんだ」とか「そんな状態で墜ちないコンスタンティノープルって本当なんなの」とか素朴な感想がいろいろと思いつきます。

次にオスマン帝国の歴代スルタン(「皇帝」に近い役職)が紹介されている資料を見て、悲哀の歴史を感じました。600年と凄まじく長い歴史をもちながらも徐々に弱体化し、近代化したヨーロッパ諸国から狙われ、領土を切り分けられて解体されていった上に、国民からの信用も失って最後には追放される、そうしたストーリーはどちらかといえば悲し気でした(日本史で例えると徳川家に似ているかもしれません)。

個人的にもう一つ悲哀を感じたエピソードとして、世界遺産トプカプ宮殿内で施行されていたカフェス(「鳥かご」の意味)制度が挙げられます。オスマン帝国には元々後継者争いを防止するため兄弟殺しの文化がありましたが、17世紀前半から廃止され、カフェス制度に移行しました。スルタンが死亡すると年長の王子からスルタンに昇進させる方式です。カフェス制度では、この候補者の王子たちは暗い部屋に幽閉され、子供を作ることすら許されていません。歴代スルタンの中にはカフェスに39年間幽閉されて、ようやくスルタンになった人もいます。

大変悲しいことに、こうして数十年に渡ってカフェスに幽閉され続けたスルタンのうち何人かは精神障害と見られるような症状が記録されており、「奇声奇行が認められたため即位は数ヶ月で終了した」などと記述されています。

1600年代とか、そういう時代に飢えずにただ安全に生きられることがどれだけ幸せだったかはわかりませんが、子供の頃から大人(下手をすると中年、老年)になるまでほとんど外部との接触もなく小さな部屋に閉じ込められ、そこを出られたと思ったら宮廷内の権力争いや国内外の政情不安に巻き込まれ、時には飾りのようなスルタンの権威だけを利用される駒のような存在であった、記述を読むとそのような背景が読み取れまして辛い気持ちになりました。有力者の兄弟であったために殺されてしまうことと、子供の頃から何十年も鳥かごに閉じ込められて自分らしく主体的に生きる権利や生きる力そのものを剥奪されてしまうこと、どちらが人間にとって不幸なのか、考えさせられるエピソードでした。

トプカプ宮殿にはこのような魑魅魍魎が渦巻く舞台としての過去があり、このカフェスという部屋をぜひ観てみたいと思いました。またあくまで一説ですが、後述するドルマバフチェ宮殿が作られた理由には精神障害の発症を続ける王子たちがカフェス制度から逃れる意図もあったのではないかとも言われています。

この後、小泉くんからの打診もあり、オスマン帝国最盛期に建てられた名建築家スィナンの最高傑作”セリミエ・モスク”があるエディルネに行くことを決めました。さらにトルコはエーゲ海に面した場所でもあり、ギリシャ文明の痕跡が残るエフェス遺跡という場所があることを調べてきてくれました。そう言われてみれば、ギリシャ神話のトロイの木馬で有名なトロイは(落ち着いて考えると驚くほどのことではないのですが)確かにトルコ!トルコは考古学分野でも有名な場所だったのです。トルコという国のもはや「わけのわからなさ」と表現したくなるような奥深さ、底知れなさが深まった気付きでもありました。ギリシャ文明はそれほど勉強できないだろうとは初めから思っていましたが、この提案は魅力的でした。あと単純に”オスマン帝国だけ4日間というのも頭が疲れてしまうかもしれないから1日くらい直感的に感動できそうな古代ギリシャ時代の遺跡でも観に行こうよ”という軽いノリもありました。

エフェス行きは海外で深夜便の高速バスを使うという、よくよく考えたら旅行上級者がやるような仰天のプランでしたが、私は海外旅行自体が10年振りでしたのであまり深く考えずに快諾し、むしろこんな短期間しか滞在できないんだし、いろいろ行ける方がいいよね!とワクワクでした。

このプランはあまりにも詰め詰めでしたので、途中高速バスやホテルの予約をある程度柔軟に変更できることを確認しながら、4日目の予定は「もっとじっくりイスタンブールコース」にも「ギリシャ文明を味わうエフェス遺跡コース」にも現地で味わった自分たちの気持ちに向き合いながら2日目の夜にでも話し合って決めようという結論に至りました。

このあと1,2回の打ち合わせを重ね、現地でのホテルや高速バスの予約を進め、現地スケジュールや移動手段や見どころを記載した旅のしおりを作りました。私は1日目2日目のイスタンブール編のスケジューリングを主に担当し、3日目4日目のエディルネ、エフェス、イズミル編はほぼ小泉くんにお願いしました。作る前はできるか不安でしたが、GoogleMapやBooking.comなど国内でも海外でも使えるアプリケーションが増えたおかげで、交通・宿泊の調査などもそれほど困難ではありませんでした。トルコ国内の高速バス予約アプリObilet.comは英語でしか使えず、現地で大問題を引き起こしますが後述します。

出発日はCC7が終わった直後の水曜日、体調を崩してないか、大怪我や負傷をしていないか(あのテレインでしたので、、、)、あとレースで大失敗して気落ちしていないか、それらが微妙に心配でしたが、いずれもなんとかなりました。(今年は上位入賞が目標でしたので3位は期待通りの嬉しい結果でした。)

ここでひとつ、出発直前に印象的だったエピソードを紹介します。

9月18日月曜日は休日で、CC7遠征の体力回復にも全く進んでいなかったトルコ旅行準備にもうってつけの嬉しい日でした。先ほどの文献リストの中で★をつけた3冊は非常に学びが多く、現地でも参照して歴史を深く知りたいと目をつけていた文献です。これらは武蔵小杉にある中原図書館で借りたので9月18日に借りて旅行のお供にできればと考えていました。

しかし中原図書館に行くとなぜか新聞・雑誌などの閲覧スペース以外が封鎖されています。なんと、9月4日から30日までは川崎市全域の図書館システムが一斉更新のため図書の貸出を完全に停止しているとのこと!

私は友人たちからよく雨男と揶揄されるので多分間の悪い人間なのだろうと自覚はしていましたが、これまでの人生を通してもこれほど強く図書館を求めたこともなかったのにその図書館がよりによってこのタイミングで使えないだなんて、、、なんと間の悪い、、、

このエピソードは川崎市図書館封鎖事件として私の心を確実に砕いてきました。

(尚、この後、元横浜市民の力を活かしてやや強引に図書カード作成、横浜中央図書館で別の文献を借りることに成功します)

さて、出発当日を迎え、羽田空港第3ターミナルに集合です。第3はほとんど行ったことがなくて、すでにアウェーの様相。意外とすんなり出国手続きを終え搭乗します。出発の飛行機は13時間もあって疲れましたが、機内食の茄子とハンバーグの煮込みのような料理(トルコ料理で言うと”キョフテ”の一種)が美味しかったことと、また着陸直前、これまでに何度も何度も地図上で確認していたイスタンブールがあまりにもそのままの形で※見えたことが感動的で、現地時間午前5時にもかかわらず気持ちが高まりました。

※金角湾、ボスポラス海峡(アジアとヨーロッパの境目)、海峡にかかる橋、イスタンブールの旧市街地とガラタ地区、5.7㎞に渡ってテオドシウスの城壁があったという郊外のエリア、その全てが地図で見ていた通りの形で綺麗に見えたのです。

さて、ここまでで第一幕を終了したいと思います。トルコ現地編は次回以降に。

[(↓)半年間地図の中だけで見てきたそのままの形のイスタンブールの夜景が見えた時は、もう感激でした…]

この話をしたのは確か今年の3月頃だったでしょうか。そして具体的な旅程は9月のCC7後に有給も使って9/20-9/25(滞在期間は4日間)と決まりました。ここからさらにトルコ国内のどこに行きたいかを絞り込むため、文献の調査に入ります。とはいっても4月~6月は茶の里大会運営があったり仕事でも異動があってかなりバタバタと忙しかったり、本格的に調査に入ったのは7月頃からです。それまでの間に「小学館版学習まんが 世界の歴史シリーズ」全17巻+別巻イスラム編4巻(https://www.shogakukan.co.jp/pr/sereki/)を読破し、世界史の大きな流れを掴めるようにしました。固有名詞や細かい年号は全然頭に入っていませんが、どのくらいの時代にどの国とどの国がどんな風に敵対or友好関係を持っていたかはなんとなくわかるようになりました(ちなみに当初はイスラム編4巻だけを読むつもりだったのですが、結局他国との関わりの中での歴史なので全体の流れや国家間の関係が気になってしまい、全21巻を読むことになりました…)

7月からは時間のあるタイミングで図書館に行き「トルコ」「イスラム」「オスマン帝国」「ビザンツ帝国」「コンスタンティノープル」「イスタンブール」「アナトリア」などをキーワードに文献を参照していきました。

以下、本当にパラパラとチラ見しただけの本もガッツリ読んだ本もありますが、参照した文献リストを記載しておきます(購入したのは「地球の歩き方」1冊のみです)。歴史初学者なので絵や地図や写真など図説中心の資料から入り、興味を持った項目については追加で文献を読むといった流れを意識していました。

【リスト】

・イスラーム世界歴史地図(明石書店)デヴィッド・ニコル

・地図とタイムラインでわかる戦争の世界史大図鑑(河出書房新社)ピーター・スノウ

・絵で見る十字軍物語(新潮社)塩野七生

・ビジュアル図鑑中世ヨーロッパ(新星出版社)

・多元性の都市イスタンブル(大阪大学出版)宮下遼

・オスマン帝国とスルタンの600年史★(※確かこんなタイトルだったのですが、この本だけいくらネットで情報を探しても見つからないのであとで修正します)

・図説 ビザンツ帝国---刻印された千年の記憶 (ふくろうの本/世界の歴史) 根津由喜夫★

・史跡・都市を巡るトルコの歴史(ベレ出版)野中恵子★

・トロイアの真実: アナトリアの発掘現場からシュリーマンの実像を踏査する(山川出版社)大村幸弘

・トルコを知るための53章(明石書店)大村幸弘/永田雄三/内藤正典

・《世界歴史の旅》トルコ(山川出版社)大村幸弘

・バルカンの歴史 (ふくろうの本) 柴宜弘

・04 地球の歩き方 aruco トルコ(地球の歩き方編集室)

・地球の歩き方イスタンブールとトルコの大地 2019~2020(地球の歩き方編集室)

簡単な本、難しい本、1,2ページしか参照しなかった本、いろいろありますが、こうやって書き出してみると結構な分量になるのだなと感慨深いです。今回のメインテーマはオスマン帝国の栄枯盛衰でしたが、オスマン帝国だけでなく、領土を奪われたビザンツ帝国や、その他の時代のトルコ関連(アナトリア半島やイスラム)の歴史など、なるべく文献が偏らないことを意識しました。

最初は軸となるイスタンブール(コンスタンティノープル)を中心として、オスマン帝国がいつ頃、どこで、どのように領土を拡大していったかという歴史を探りましたが、今回の旅でも訪問したエディルネ(アドリアノープル)というイスタンブールより西(ヨーロッパ側)にある都市を先に支配下に納めていたのが印象的でした。世界史を知っている人には当たり前のことかもしれませんが、1453年の陥落時、コンスタンティノープルのような小さな都市一つを奪うのにはものすごく時間がかかったのにも関わらず、海側からエディルネを含めてバルカン半島の征服領域はかなり広がっていたという事実は、自分の目で地図を確認して最初に衝撃を受けた内容でした。(コンスタンティノープルを奪えないとそれより西側には進出できないのだと勘違いをしていました)

初学者だけに「そんな戦略あるんだ」とか「そんな状態で墜ちないコンスタンティノープルって本当なんなの」とか素朴な感想がいろいろと思いつきます。

次にオスマン帝国の歴代スルタン(「皇帝」に近い役職)が紹介されている資料を見て、悲哀の歴史を感じました。600年と凄まじく長い歴史をもちながらも徐々に弱体化し、近代化したヨーロッパ諸国から狙われ、領土を切り分けられて解体されていった上に、国民からの信用も失って最後には追放される、そうしたストーリーはどちらかといえば悲し気でした(日本史で例えると徳川家に似ているかもしれません)。

個人的にもう一つ悲哀を感じたエピソードとして、世界遺産トプカプ宮殿内で施行されていたカフェス(「鳥かご」の意味)制度が挙げられます。オスマン帝国には元々後継者争いを防止するため兄弟殺しの文化がありましたが、17世紀前半から廃止され、カフェス制度に移行しました。スルタンが死亡すると年長の王子からスルタンに昇進させる方式です。カフェス制度では、この候補者の王子たちは暗い部屋に幽閉され、子供を作ることすら許されていません。歴代スルタンの中にはカフェスに39年間幽閉されて、ようやくスルタンになった人もいます。

大変悲しいことに、こうして数十年に渡ってカフェスに幽閉され続けたスルタンのうち何人かは精神障害と見られるような症状が記録されており、「奇声奇行が認められたため即位は数ヶ月で終了した」などと記述されています。

1600年代とか、そういう時代に飢えずにただ安全に生きられることがどれだけ幸せだったかはわかりませんが、子供の頃から大人(下手をすると中年、老年)になるまでほとんど外部との接触もなく小さな部屋に閉じ込められ、そこを出られたと思ったら宮廷内の権力争いや国内外の政情不安に巻き込まれ、時には飾りのようなスルタンの権威だけを利用される駒のような存在であった、記述を読むとそのような背景が読み取れまして辛い気持ちになりました。有力者の兄弟であったために殺されてしまうことと、子供の頃から何十年も鳥かごに閉じ込められて自分らしく主体的に生きる権利や生きる力そのものを剥奪されてしまうこと、どちらが人間にとって不幸なのか、考えさせられるエピソードでした。

トプカプ宮殿にはこのような魑魅魍魎が渦巻く舞台としての過去があり、このカフェスという部屋をぜひ観てみたいと思いました。またあくまで一説ですが、後述するドルマバフチェ宮殿が作られた理由には精神障害の発症を続ける王子たちがカフェス制度から逃れる意図もあったのではないかとも言われています。

この後、小泉くんからの打診もあり、オスマン帝国最盛期に建てられた名建築家スィナンの最高傑作”セリミエ・モスク”があるエディルネに行くことを決めました。さらにトルコはエーゲ海に面した場所でもあり、ギリシャ文明の痕跡が残るエフェス遺跡という場所があることを調べてきてくれました。そう言われてみれば、ギリシャ神話のトロイの木馬で有名なトロイは(落ち着いて考えると驚くほどのことではないのですが)確かにトルコ!トルコは考古学分野でも有名な場所だったのです。トルコという国のもはや「わけのわからなさ」と表現したくなるような奥深さ、底知れなさが深まった気付きでもありました。ギリシャ文明はそれほど勉強できないだろうとは初めから思っていましたが、この提案は魅力的でした。あと単純に”オスマン帝国だけ4日間というのも頭が疲れてしまうかもしれないから1日くらい直感的に感動できそうな古代ギリシャ時代の遺跡でも観に行こうよ”という軽いノリもありました。

エフェス行きは海外で深夜便の高速バスを使うという、よくよく考えたら旅行上級者がやるような仰天のプランでしたが、私は海外旅行自体が10年振りでしたのであまり深く考えずに快諾し、むしろこんな短期間しか滞在できないんだし、いろいろ行ける方がいいよね!とワクワクでした。

このプランはあまりにも詰め詰めでしたので、途中高速バスやホテルの予約をある程度柔軟に変更できることを確認しながら、4日目の予定は「もっとじっくりイスタンブールコース」にも「ギリシャ文明を味わうエフェス遺跡コース」にも現地で味わった自分たちの気持ちに向き合いながら2日目の夜にでも話し合って決めようという結論に至りました。

このあと1,2回の打ち合わせを重ね、現地でのホテルや高速バスの予約を進め、現地スケジュールや移動手段や見どころを記載した旅のしおりを作りました。私は1日目2日目のイスタンブール編のスケジューリングを主に担当し、3日目4日目のエディルネ、エフェス、イズミル編はほぼ小泉くんにお願いしました。作る前はできるか不安でしたが、GoogleMapやBooking.comなど国内でも海外でも使えるアプリケーションが増えたおかげで、交通・宿泊の調査などもそれほど困難ではありませんでした。トルコ国内の高速バス予約アプリObilet.comは英語でしか使えず、現地で大問題を引き起こしますが後述します。

出発日はCC7が終わった直後の水曜日、体調を崩してないか、大怪我や負傷をしていないか(あのテレインでしたので、、、)、あとレースで大失敗して気落ちしていないか、それらが微妙に心配でしたが、いずれもなんとかなりました。(今年は上位入賞が目標でしたので3位は期待通りの嬉しい結果でした。)

ここでひとつ、出発直前に印象的だったエピソードを紹介します。

9月18日月曜日は休日で、CC7遠征の体力回復にも全く進んでいなかったトルコ旅行準備にもうってつけの嬉しい日でした。先ほどの文献リストの中で★をつけた3冊は非常に学びが多く、現地でも参照して歴史を深く知りたいと目をつけていた文献です。これらは武蔵小杉にある中原図書館で借りたので9月18日に借りて旅行のお供にできればと考えていました。

しかし中原図書館に行くとなぜか新聞・雑誌などの閲覧スペース以外が封鎖されています。なんと、9月4日から30日までは川崎市全域の図書館システムが一斉更新のため図書の貸出を完全に停止しているとのこと!

私は友人たちからよく雨男と揶揄されるので多分間の悪い人間なのだろうと自覚はしていましたが、これまでの人生を通してもこれほど強く図書館を求めたこともなかったのにその図書館がよりによってこのタイミングで使えないだなんて、、、なんと間の悪い、、、

このエピソードは川崎市図書館封鎖事件として私の心を確実に砕いてきました。

(尚、この後、元横浜市民の力を活かしてやや強引に図書カード作成、横浜中央図書館で別の文献を借りることに成功します)

さて、出発当日を迎え、羽田空港第3ターミナルに集合です。第3はほとんど行ったことがなくて、すでにアウェーの様相。意外とすんなり出国手続きを終え搭乗します。出発の飛行機は13時間もあって疲れましたが、機内食の茄子とハンバーグの煮込みのような料理(トルコ料理で言うと”キョフテ”の一種)が美味しかったことと、また着陸直前、これまでに何度も何度も地図上で確認していたイスタンブールがあまりにもそのままの形で※見えたことが感動的で、現地時間午前5時にもかかわらず気持ちが高まりました。

※金角湾、ボスポラス海峡(アジアとヨーロッパの境目)、海峡にかかる橋、イスタンブールの旧市街地とガラタ地区、5.7㎞に渡ってテオドシウスの城壁があったという郊外のエリア、その全てが地図で見ていた通りの形で綺麗に見えたのです。

さて、ここまでで第一幕を終了したいと思います。トルコ現地編は次回以降に。

[(↓)半年間地図の中だけで見てきたそのままの形のイスタンブールの夜景が見えた時は、もう感激でした…]