Yolc Diary

Diary

[24/04/28 08:00 by 下山敬史]

ジジイの思い出話し~40年前のオリエンテーリング~

今は、ネットで大会の参加申込をして、レースでフィニッシュすれば、すぐに速報で順位、タイム、ラップが確認でき、GPSウォッチがあれば詳細なルートを確認することもできます。マップも、GPSを活用してプロマッパーが調査しOCADで作図した、非常に正確なものになっています。

若い人にとっては、これが当たり前だと思いますが、私が40年以上前にオリエンテーリングを始めた頃には、まったく想像もできませんでした。最近はクラブでも若い人が増えて、昔のオリエンテーリングがどんなものだったか知らない人も多いと思いますので、ジジイの思い出話しをつらつらと書いてみたいと思います。

私がオリエンテーリングと出会ったのは、今から43年前の1981年に静岡大学に入学したときになります。

出身が群馬県の山育ちで山登りは好きだったのですが、ワンゲル(注1)や山岳部に入るほど本気で好きだった訳ではなく、オリエンテーリングならハイキング気分で気軽にできて、ゲーム性もあって面白そうだなあと思って、軽い感じでオリエンテーリング部を覗いてみました。

最初の体験会は、キャンパスを使ったコースを先輩と一緒に歩いて回るというものでしたが、そこで生まれて初めてOマップ(注2)とオリエンテーリング用のオイルコンパス(シルバ タイプ3)に触れました。

その時は、私が考えていた「オリエンテーリング=みんなでハイキングしながら宝探しをする」のイメージ通りだったので、これならいいかと思って入部してしまいました。

入部してから初めて、オリエンテーリングは時間を争う競技で、基本的にスタートからフィニッシュ(注3)まで走るものということを知りました(泣。

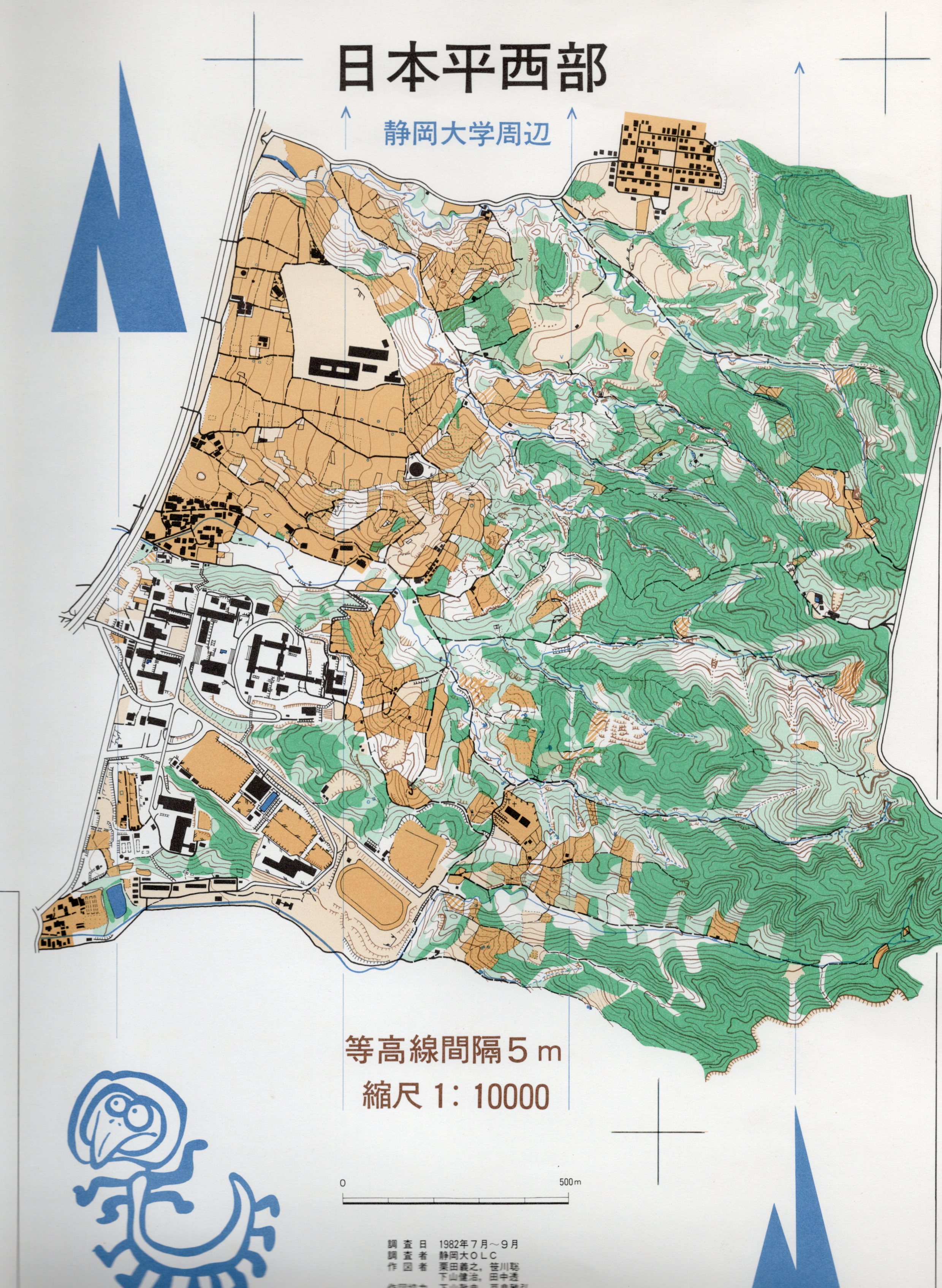

大学は日本平という静岡市南部の丘陵地の斜面にあり、キャンパスの周辺はお茶畑やミカン畑、林が広がっていて、キャンパスを含む周辺地がOマップ「日本平西部」になっていています。テレイン(注4)の中に大学があるという、正にオリエンテーリングには絶好のロケーションでした。

若い人にとっては、これが当たり前だと思いますが、私が40年以上前にオリエンテーリングを始めた頃には、まったく想像もできませんでした。最近はクラブでも若い人が増えて、昔のオリエンテーリングがどんなものだったか知らない人も多いと思いますので、ジジイの思い出話しをつらつらと書いてみたいと思います。

私がオリエンテーリングと出会ったのは、今から43年前の1981年に静岡大学に入学したときになります。

出身が群馬県の山育ちで山登りは好きだったのですが、ワンゲル(注1)や山岳部に入るほど本気で好きだった訳ではなく、オリエンテーリングならハイキング気分で気軽にできて、ゲーム性もあって面白そうだなあと思って、軽い感じでオリエンテーリング部を覗いてみました。

最初の体験会は、キャンパスを使ったコースを先輩と一緒に歩いて回るというものでしたが、そこで生まれて初めてOマップ(注2)とオリエンテーリング用のオイルコンパス(シルバ タイプ3)に触れました。

その時は、私が考えていた「オリエンテーリング=みんなでハイキングしながら宝探しをする」のイメージ通りだったので、これならいいかと思って入部してしまいました。

入部してから初めて、オリエンテーリングは時間を争う競技で、基本的にスタートからフィニッシュ(注3)まで走るものということを知りました(泣。

大学は日本平という静岡市南部の丘陵地の斜面にあり、キャンパスの周辺はお茶畑やミカン畑、林が広がっていて、キャンパスを含む周辺地がOマップ「日本平西部」になっていています。テレイン(注4)の中に大学があるという、正にオリエンテーリングには絶好のロケーションでした。

日頃は、毎週水・土(注5)の午後、週2日活動していました。

活動の基本は、大学周辺のマップを使ってコースを組んでレースをするというもので、毎週2日練習会をしていたようなものでした。

練習で使うコントロールフラッグ(注6)は空き缶を利用したもので、ヒモで木などにぶらさげていました。

チェック方法は、フラッグと一緒にぶらさがっているクレヨンで、チェックカード(注7)という四角い枠と番号が印刷されている紙に、順番に色をつけていくという、いまから考えるとかなり原始的なものでした。

コース図は、ガリ版印刷(注8)で作っていました。

当時のマップは完全手作りです。

調査は、行政図等をベースに、コンパス片手に歩測と目視で等高線を修正したり、特徴物を拾っていくのですが、GPSも何もない時代でしたから、相対的な位置関係が怪しかったり、地図全体が歪んでいるなんてことはよくありました。

作図も完全に手作業で、畳一畳ほどもある透明なフィルムを色の数だけ用意し、一枚一枚手書きで描きこんでいくという、途方もなく労力と時間がかかる作業でした。

印刷も、印刷会社に依頼して印刷してもらうので、今のように気軽に修正したり、追加で印刷するなんてこともできませんでした。

大会の情報は、今のようにネットなどありませんでしたので、日本オリエンテーリング委員会(注9)が発行する紙媒体のオリエンテーリングニュースや、大会会場に置かれているチラシが情報源でした。

参加申し込みは、申込書を郵送し参加費を振込むか、大会会場で受付するというのが一般的でした。

大会のレースでも、EカードやSIなんてありませんので、チェックカードを持って走るのですが、大会ではさすがにクレヨンチェックではなく、ピンパンチ(注10)が使われていました。

レースタイムは、ゴール時間からスタート時間を引いて計算し、速報はそれを一人ずつ紙に書いたものを会場に掲示していました。パソコンもまだ普及しておらず手計算だったので、たまに(よく?)計算違いがありました。

当然ラップタイムなんて分からず、その後ランニングウォッチが普及して、人とラップタイムを比べられるようになったのは画期的でした。

今は上位3人までが入賞者となっている大会が多いと思いますが、当時は「入賞タイム」というのがあって、上位3人の平均タイムの110%だか120%までに入っていれば入賞者として

賞状がもらえたりしました。正確なルール忘れてしまったので、覚えている人は教えてください。

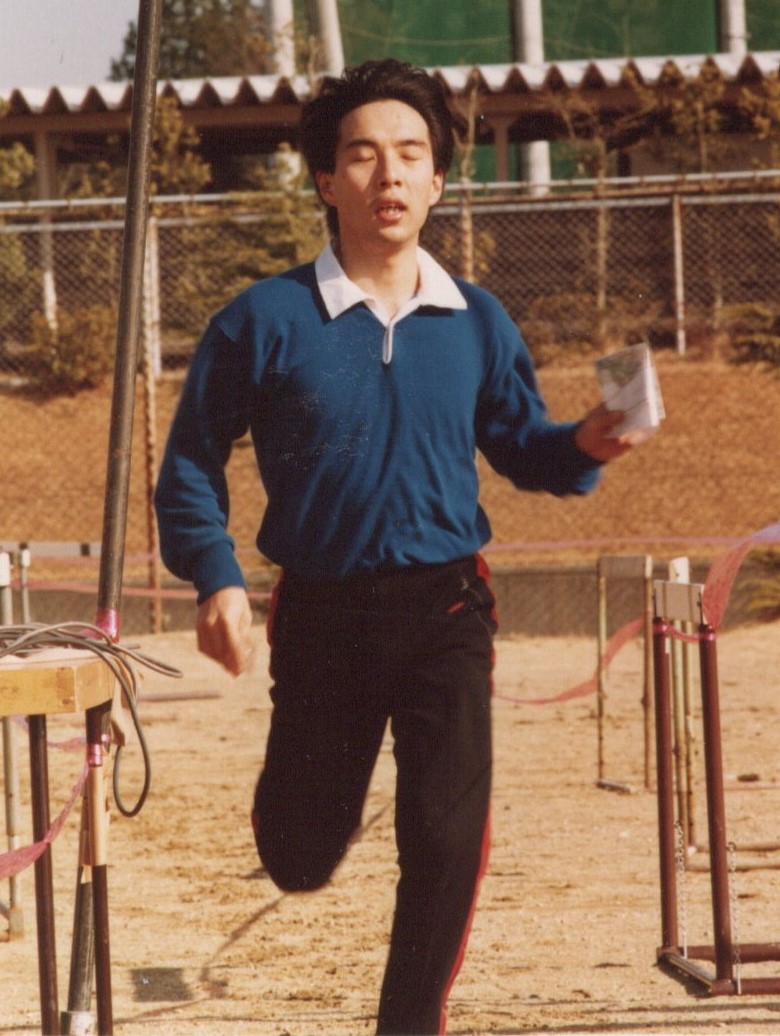

最後に、当時オリエンテーリングをするときの恰好はどうだったかというと、トレーナーにジャージ、ランニングシューズというのが普通でした。

トリム(注11)が日本でも着られるようになり始めた頃は、「なんてダサい恰好しているんだ」と思っていました。

活動の基本は、大学周辺のマップを使ってコースを組んでレースをするというもので、毎週2日練習会をしていたようなものでした。

練習で使うコントロールフラッグ(注6)は空き缶を利用したもので、ヒモで木などにぶらさげていました。

チェック方法は、フラッグと一緒にぶらさがっているクレヨンで、チェックカード(注7)という四角い枠と番号が印刷されている紙に、順番に色をつけていくという、いまから考えるとかなり原始的なものでした。

コース図は、ガリ版印刷(注8)で作っていました。

当時のマップは完全手作りです。

調査は、行政図等をベースに、コンパス片手に歩測と目視で等高線を修正したり、特徴物を拾っていくのですが、GPSも何もない時代でしたから、相対的な位置関係が怪しかったり、地図全体が歪んでいるなんてことはよくありました。

作図も完全に手作業で、畳一畳ほどもある透明なフィルムを色の数だけ用意し、一枚一枚手書きで描きこんでいくという、途方もなく労力と時間がかかる作業でした。

印刷も、印刷会社に依頼して印刷してもらうので、今のように気軽に修正したり、追加で印刷するなんてこともできませんでした。

大会の情報は、今のようにネットなどありませんでしたので、日本オリエンテーリング委員会(注9)が発行する紙媒体のオリエンテーリングニュースや、大会会場に置かれているチラシが情報源でした。

参加申し込みは、申込書を郵送し参加費を振込むか、大会会場で受付するというのが一般的でした。

大会のレースでも、EカードやSIなんてありませんので、チェックカードを持って走るのですが、大会ではさすがにクレヨンチェックではなく、ピンパンチ(注10)が使われていました。

レースタイムは、ゴール時間からスタート時間を引いて計算し、速報はそれを一人ずつ紙に書いたものを会場に掲示していました。パソコンもまだ普及しておらず手計算だったので、たまに(よく?)計算違いがありました。

当然ラップタイムなんて分からず、その後ランニングウォッチが普及して、人とラップタイムを比べられるようになったのは画期的でした。

今は上位3人までが入賞者となっている大会が多いと思いますが、当時は「入賞タイム」というのがあって、上位3人の平均タイムの110%だか120%までに入っていれば入賞者として

賞状がもらえたりしました。正確なルール忘れてしまったので、覚えている人は教えてください。

最後に、当時オリエンテーリングをするときの恰好はどうだったかというと、トレーナーにジャージ、ランニングシューズというのが普通でした。

トリム(注11)が日本でも着られるようになり始めた頃は、「なんてダサい恰好しているんだ」と思っていました。

こんな感じで、40年前のオリエンテーリングは滅茶苦茶アナログな世界で、多少地図が違っていても、参加者側でそれを類推、補正しながらレースする能力が求められるような、のんびりとした時代でした(注12)。

今のようにデジタル技術を駆使して、正確なマップを使えるようになったり、レースの詳細な分析ができるようになったのは、そのような技術を開発していただいた方々の努力の結果であり、それらの方々に感謝申し上げて、私のつまらない思い出話しは終わりにしたいと思います。

注1:ワンダーフォーゲルを縮めた言い方。本来は青少年による野外活動全般を指すものらしいが、私の勝手な解釈では、山岳部は冬山も登る強者の集まりで、ワンゲルは夏場だけ山に登る普通の人たちというイメージがある。

注2:当時はOマップなんて洒落た言い方は無く、単に「地図」と言っていました。

注3:当時は「ゴール」と言っていました。

注4:当時は「ゲレンデ」と言っていました。

注5:当時は土曜日の午前も講義がありました。

注6:当時は「ポストフラッグ」あるいは単に「ポスト」と言っていました。

注7:縮めて「CC(シーシー)」と言っていました

注8:ロウ原紙という表面にパラフィンが塗られた水をはじく紙に、先端が鉄でできた鉄筆で文字や図を描くと、その部分だけインクを透すようになり、その下に紙を置いて上からインクを着けたローラーでこすって印刷する。

注9:略称JOLC。今の日本オリエンテーリング協会(JOA)の前身組織。

注10:ホチキスのような形をしていて、チェックカードを挟んで上から押すと、アルファベット等の記号状に並べられたピン(針)の穴が空くようになっている。今でもSIが使われるレースでバックアップ用に使われている。

注11:メーカー名のトリムテックスを略してトリムになったと思いますが、一時はオリエンテーリング専用ウェア=トリムという意味合いで使われていました。

注12:いまだにミスを地図のせいにしてしまう悪い癖があります。

今のようにデジタル技術を駆使して、正確なマップを使えるようになったり、レースの詳細な分析ができるようになったのは、そのような技術を開発していただいた方々の努力の結果であり、それらの方々に感謝申し上げて、私のつまらない思い出話しは終わりにしたいと思います。

注1:ワンダーフォーゲルを縮めた言い方。本来は青少年による野外活動全般を指すものらしいが、私の勝手な解釈では、山岳部は冬山も登る強者の集まりで、ワンゲルは夏場だけ山に登る普通の人たちというイメージがある。

注2:当時はOマップなんて洒落た言い方は無く、単に「地図」と言っていました。

注3:当時は「ゴール」と言っていました。

注4:当時は「ゲレンデ」と言っていました。

注5:当時は土曜日の午前も講義がありました。

注6:当時は「ポストフラッグ」あるいは単に「ポスト」と言っていました。

注7:縮めて「CC(シーシー)」と言っていました

注8:ロウ原紙という表面にパラフィンが塗られた水をはじく紙に、先端が鉄でできた鉄筆で文字や図を描くと、その部分だけインクを透すようになり、その下に紙を置いて上からインクを着けたローラーでこすって印刷する。

注9:略称JOLC。今の日本オリエンテーリング協会(JOA)の前身組織。

注10:ホチキスのような形をしていて、チェックカードを挟んで上から押すと、アルファベット等の記号状に並べられたピン(針)の穴が空くようになっている。今でもSIが使われるレースでバックアップ用に使われている。

注11:メーカー名のトリムテックスを略してトリムになったと思いますが、一時はオリエンテーリング専用ウェア=トリムという意味合いで使われていました。

注12:いまだにミスを地図のせいにしてしまう悪い癖があります。

Diary

[24/02/19 23:11 by 澄川祐樹]

AsJYOC遠征記 後半

こんにちは。

澄川祐樹です。前半の続きで主にスプリントリレーと香港観光について書いていきます。

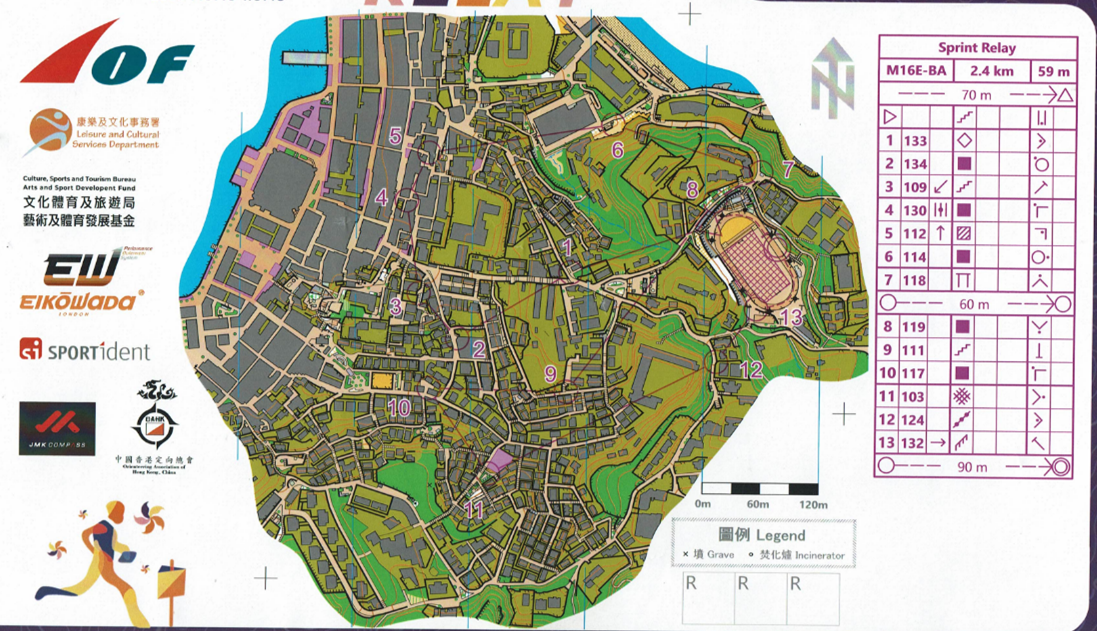

12月26日 スプリントリレー

この日のスプリントリレーでは島での開催ということで移動で船を使うこともありとてもわくわくしていました。

前日のスプリントでは内容こそ悪かったものの運よく日本人4位以内に入ることができたので日本2軍として参加しました。

普段はよく1走をやっていますが男女での走順の制約があったため2走をつとめました。一応スペクテーターはあったのですが上すぎてよく見えず雰囲気でチェンジオーバーゾーンにはいりタッチしてスタート。今回はうまく地図を読むことができルート通り走ることができミスもなくレースを展開できペースも保って走ることができました。チェンジオーバーゾーンでのタイムを5分も縮めることができとても満足することができました。しかし3走でスペクテーター直前でのコントロールの取り忘れで残念ながら失格に。実は完走していたら1軍を下剋上し、メダルを獲得することができたがAsJYOCの中で唯一悔いなく走りきることができたレースなのでそこまで残念には思っていません。次回のAsOCでは一軍として走りメダルを獲得できたらなと思っています。

澄川祐樹です。前半の続きで主にスプリントリレーと香港観光について書いていきます。

12月26日 スプリントリレー

この日のスプリントリレーでは島での開催ということで移動で船を使うこともありとてもわくわくしていました。

前日のスプリントでは内容こそ悪かったものの運よく日本人4位以内に入ることができたので日本2軍として参加しました。

普段はよく1走をやっていますが男女での走順の制約があったため2走をつとめました。一応スペクテーターはあったのですが上すぎてよく見えず雰囲気でチェンジオーバーゾーンにはいりタッチしてスタート。今回はうまく地図を読むことができルート通り走ることができミスもなくレースを展開できペースも保って走ることができました。チェンジオーバーゾーンでのタイムを5分も縮めることができとても満足することができました。しかし3走でスペクテーター直前でのコントロールの取り忘れで残念ながら失格に。実は完走していたら1軍を下剋上し、メダルを獲得することができたがAsJYOCの中で唯一悔いなく走りきることができたレースなのでそこまで残念には思っていません。次回のAsOCでは一軍として走りメダルを獲得できたらなと思っています。

〇香港観光

今回の宿は香港本島ではなく九龍らへんの深水埗というところに泊まりました。深水埗は電気街で電気系の店がとても多かった印象があります。またパン屋が多くどこも安くておいしかったです。宿の近くにあった東京麵包(東京⁉)はプチカップケーキが安くておいしくよく食べてました。

今回の宿は香港本島ではなく九龍らへんの深水埗というところに泊まりました。深水埗は電気街で電気系の店がとても多かった印象があります。またパン屋が多くどこも安くておいしかったです。宿の近くにあった東京麵包(東京⁉)はプチカップケーキが安くておいしくよく食べてました。

他にも宿の裏にある山に登ったり、香港のマックにいったりしてました。チキンサンドのようなものや日本にはないメニューがたくさんありました

宿の近くでの観光がメインでしたがスプリント競技のあとに時間があったため香港島までいくことができました。

地下鉄で香港島まで行ったのですが日本でいうPASMOであるオクトパスカードというものがありそれが使えない店がほとんどないぐらい普及していてオクトパスしか使えないところまであったのは驚きました。また地下鉄のどの駅もとても大きかったことにも驚かされました。色々あって香港の地下鉄の西端にある島にいくことになり地下鉄で海怡半島駅へ。ここには特に観光向けといったものはありませんでしたが公園で見えた太陽がとてもきれいでした。

地下鉄で香港島まで行ったのですが日本でいうPASMOであるオクトパスカードというものがありそれが使えない店がほとんどないぐらい普及していてオクトパスしか使えないところまであったのは驚きました。また地下鉄のどの駅もとても大きかったことにも驚かされました。色々あって香港の地下鉄の西端にある島にいくことになり地下鉄で海怡半島駅へ。ここには特に観光向けといったものはありませんでしたが公園で見えた太陽がとてもきれいでした。

その後は中心部に移動して夕食を食べに、モデルイベントの日と似たものでしたが汁や肉がこっちの方がおいしかったです。

またリレーの日の夜にはバンケットもありリレーの表彰や抽選会で盛り上がりました。

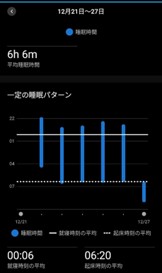

12月27日 帰国

この日はほとんど徹夜していて眠すぎたので全然記憶にないですがたぶん準備をすませて空港へ。この日は昼食を空港のマックで食べて15:00ぐらいに離陸し20:00無事成田空港着。日本に帰ってきた安心感やAsJYOCの余韻などたくさん感情はありましたがとりあえずなんとか家に帰って久しぶりのバスタブにつかりぐっすり寝ました。

この日はほとんど徹夜していて眠すぎたので全然記憶にないですがたぶん準備をすませて空港へ。この日は昼食を空港のマックで食べて15:00ぐらいに離陸し20:00無事成田空港着。日本に帰ってきた安心感やAsJYOCの余韻などたくさん感情はありましたがとりあえずなんとか家に帰って久しぶりのバスタブにつかりぐっすり寝ました。

↑平均の闇...

今回の香港遠征は初めての海外遠征で全体的にうまく行くことができず成績が振るわないものでした。しかしオリエンテーリングとしての経験はもちろん香港のことについて様々なことを知ることができとても大きな経験になったように感じました。今後海外の経験を生かしてM16最高学年となるAsOCや日本での開催となるAsJYOCではメダルに届くような走りができるようにしていきたいです。

〇最後に

拙い文章ではありましたが最後までお読みいただきありがとうございました。今後はこれを機にトレーニングに励みJWOCに出場できるまで成長したいと思っているので今後ともどうぞよろしくお願いします。

今回の香港遠征は初めての海外遠征で全体的にうまく行くことができず成績が振るわないものでした。しかしオリエンテーリングとしての経験はもちろん香港のことについて様々なことを知ることができとても大きな経験になったように感じました。今後海外の経験を生かしてM16最高学年となるAsOCや日本での開催となるAsJYOCではメダルに届くような走りができるようにしていきたいです。

〇最後に

拙い文章ではありましたが最後までお読みいただきありがとうございました。今後はこれを機にトレーニングに励みJWOCに出場できるまで成長したいと思っているので今後ともどうぞよろしくお願いします。